気管支喘息にならないために

アトピーや気管支喘息は先進国に多く、発展途上国には少ないということが分かっています。

様々な生活様式がアレルギーの発症に関わっているからです。

ここでは気管支喘息がどうして発症するのか、そして、発症を予防する可能性について、考えてみたいと思います。

さて、

ぜいぜいが多い子は、「気管支が弱い体質」を持っています。⇒こちら参照

気管支が弱い体質は大きくなると治ってきます。成長を待てば良いのです。

とは言っても、「喘息で、ずっと治らない子がいるじゃないか!」、、と思われるかもしれません。

基本的に、体質が弱いだけであれば、大きくなれば治ります。

しかし、「年齢と共に気管支が強くなっていく」、ことが妨げられることもあるのです。

ずばり“小さい頃から強いアレルギーがある”時です。アレルギーがひどければ、強くなっていくはずの皮膚や気管支が、逆に弱くなったりすることさえあるのです。アレルギーを作らないようにするのは大切です。

※ 通常レベルのアレルギーであれば大丈夫です。

アレルギーも様々なものがあります。スギ花粉のアレルギーを持ってる人も多いでしょう。卵のアレルギーを持ってる人もいます。金属アレルギー、抗生物質に対するアレルギー、色々ですね。誰しも1つか2つくらいのアレルギーは持ってます。

⇒良く薬の添付文書に、「アレルギー体質の方は気を付けて下さい。」なんて書いてますけど、これって全然無意味ですね。その薬に対してアレルギー体質があるかどうかなんて、飲んでみないと分からないですから。

話がずれました。すいません。

しかし、こういったアレルギーを持ってる人のほとんどは、アトピーや喘息とは無関係です。

上に書いたようなアレルギーは、「アレルギーを起こすこともあるけど、それ以外のときは大丈夫」だからです。

そうでしょう。スギ花粉のアレルギーはつらいですが、スギ花粉が飛ぶ季節を過ぎれば症状は出なくなります。卵アレルギーは食べなければ良いのです。原因物質さえなければ、症状を出さないのです。

問題なのは、避けることができないアレルギーです。何でしょう?

私が外来で「◎◎を減らすように努力して下さい。」って良くお話させて頂きます。覚えててくれてるでしょうか?

答え:ダニです。

なぜダニのアレルギーが問題になるのか?これからお話します。

日本では住環境の中にダニがいて、誰もがダニと一緒に住んでいます。ダニアレルギーは国民病ですね。日本人の数人に一人はダニに対するアレルギー抗体を持っています。

普段はアレルギーを持っていると気が付いていない人も多々いると思います。

なお、正確にはダニの糞に対するアレルギーです。ダニが生きている限り糞をするし、糞は極めて細かいので吸いこんでしまうわけですね。

ダニの糞はウイルスみたいに体の中で増えません。本来人間にとってはあまり毒性のないものです。

同じ異物でも、RSウイルスみたいに放っておくと増え過ぎて危ないものに対しては、感染した後で正常の抗体(IgG抗体)ができます。体が何度も危ない目に遭ってはいけないので、学習するのですね。

※粘膜抗体のIgAも誘導されますが、、話がややこしくなるので、ここでは詳しく書きません。

ダニの糞は危険性の高い異物じゃない。だけど、呼吸している限り、鼻からずーっと吸いこんでいる。

実は、こういった状態で、アレルギー抗体(IgE抗体)が作られやすいのです。

※ IgE抗体は、正常抗体(IgG抗体)のように、ウイルスや細菌など異物を攻撃するための抗体ではありません。「大きな害はないが、いつまでも体の中に入ってきたり、体に住んでいるような異物」を、排出したり、体に入れないようにするように働きます。。

例えば寄生虫が体に入ると、IgE抗体が作られます。寄生虫は体に大きな害のないことがほとんどです。ぎょうちゅうなんて昔はみんな持ってましたが、元気でした。だけど、いったん体に入るとずーっと住んでいますよね。

寄生虫はそれほど悪さもしませんが、異物ですので、追い出してしまいたいと体が反応するわけです。

IgE抗体が反応すれば、ヒスタミンが出て粘膜が腫れたり分泌物が出たりします。アレルギー性鼻炎や結膜炎を持っている人は分かるでしょう。スギ花粉を吸い込めば、その途端に鼻水、鼻づまり、目が腫れます。どちらも、異物を入れないようにしたり、追い出すための反応です。

※私も正体不明の雑草アレルギーを持ってまして、自転車で土手道を走ってると、突然猛烈に眼球結膜が腫れることがあります。あれってすごいですね、目の中に半透明のぶよぶよしたものが見えたりします。これは眼球結膜の浮腫(水がたまること)で起こるものです。書いてると痒くなってきました。

さてさて、ダニアレルギーの話に戻ります。

ダニアレルギーのある方は数人に1人と書きましたが、普段はそんなこと意識しない人がほとんどです。実は、ダニのアレルギーを持っていても、症状自体は大したことありません。気がつかない人も多いくらいですから。

だけど、大きな問題が出てくることもあるのです。どういうことでしょう?

右の2つの写真がその謎を解いてくれます。

何が写ってるか、分かるでしょうか?

答え 鼻の穴の写真です。

じゃ、上と下、どっちが良い鼻か分かりますか?

下が異常です。

このような粘膜は強いダニアレルギーを持っている人の特徴です。

鼻の粘膜は赤いのが普通です。

赤と白の差はどこから来るのでしょうか?

これはズバリ、鼻の粘膜を流れる血液の量の差です。

赤い鼻の粘膜は血管が豊富で、血液がたくさん流れています。

ところが、白い粘膜は、血流が少ないのです。これがまずいわけです。

どうしてこうなるのでしょうか?

ダニのアレルギー抗体(IgE)を持っている人が、ダニの多い環境に住んでいるします。

すると、呼吸するたびにダニを吸い込むことになります。

吸い込まれたダニは鼻の粘膜に付きます。ここでアレルギー抗体と反応して、炎症を起こします。

結果、鼻の粘膜が腫れて、ダニを奥にまで吸い込まないようにしているわけです。

ところが、そういう炎症が持続的に続きます。

鼻の細胞もズーっと無駄な炎症を起こしているのは大変です。

そこで、炎症があまりに続くと、正常の粘膜細胞が減ってきて、コラーゲン繊維に置き換えられるのです。

これを線維化と言います。

ちょっと難解かも?

※体の中のどの臓器も、慢性に炎症があると、繊維化が起こってきます。

慢性肝炎は肝炎ウイルスが肝臓の細胞の中に入ってしまうから起こります。実は、ウイルスが感染しても、細胞そのものは元気です。ところが、それを異物として免疫が攻撃してしまうわけです。

ウイルスは体から排除されることはなく、長く炎症が続くために、肝細胞がコラーゲン繊維に置き換わって、肝硬変に移行してきます。肝硬変も弱い炎症が続くから起こってくるものなのです。

線維化してしまうと、ダニが入ってきたときの炎症は起こさなくなります。

しかし、それと引き換えに、粘膜のもつ本来の働きはなくなってしまうことになるのです。

粘膜本来の機能って?

粘膜細胞の大切な働きは、気道の奥まで異物をいれない、もし入ってきたら出すということです。

この機能が弱くなってしまいます。

さらに、粘膜の血流が減ることも問題です。

ウイルスを追い出すための白血球、リンパ球、抗体などは、主に血液の中にいます。

それが減ってるわけだから、繊維化した粘膜は、ウイルスに弱くなってしまうのです。

※だから、アレルギー性鼻炎のある人は、健康な人より、鼻かぜのウイルスに弱く、かぜの症状が強いし、長引きます。これはウイルスを追い出す力が弱いからなのです。見に覚えのある人も多いでしょう。

さて、鼻の粘膜は覗けばそこに見えますから、見さえすれば誰でもアレルギーは分かります。

しかし、粘膜はずっと奥までつながっているのです。

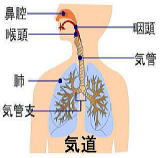

右の図を見てください。

鼻腔の先は咽頭、喉頭、気管支、肺に続いていますね。

実は、ダニの糞は非常に細かいので、体の奥のほうまで入ってしまいます。

繊維化が気管支に起こることが問題なのです。

線維化の結果、何が起こるか

1、ウイルスに対して弱くなる

気管支喘息の人は、鼻から入ったウイルスを追い出す機能が弱いと言えます。そのために、ウイルスが奥まで入りやすく、気管支の粘膜にまで感染します。粘膜が腫れると喘鳴が出ます。

特に、もともと気管支の弱い子はウイルスが奥まで入りやすいですね。本当は大きくなると抵抗力ができて気管支が強くなるのですが、ダニアレルギーがあれば抵抗力ができにくいわけです。

なお、ほとんどの軽症喘息はウイルスによるものです。小学校低学年までに治ります。

しかし、ひどいダニアレルギー+極端にダニが多い環境で育ってしまうとどうなるでしょう?

この場合には真の喘息となり、喘息発作を繰り返すことになってしまいます。

2、こうなると、粘膜が異物を追い出す力が弱くなってしまい、ちょっとした異物を吸い込んだだけでも奥に入ってしまいます。実は気管支には平滑筋と呼ばれる筋肉が周りに付いています。粘膜が役に立たないので、平滑筋が収縮して、気管支を細くします。その結果、空気の通り道が細くなるので、ぜいぜいと息苦しくなります。

平滑筋の収縮は瞬間的に起こるので、気管支喘息の発作と呼ばれるのです。

これは、異物をそれ以上奥に入れないようにする防衛反応とも言えるのですが、呼吸が苦しくなるので喘息の患者さんを長く悩ませることになります。

ひどい喘息になれば、ちょっとした刺激

例えば冷たい空気を吸うとか、煙を吸い込むだけで発作が出ます。

そうなると大変ですよね。

※これを気管の過敏性が高まっていると言います。ちょっとした刺激で過剰に反応してしまう気管になるわけです。

※理解しやすいようにダニアレルギーでお話を進めましたが、持続的にアレルギーを起こす物質は他にもあります。ハウスダストも要因になります。ダニアレルギーは日本に多いのですが、欧米では湿度が低いためにダニは少なく、ダニアレルギーも少ないとされています。

では、ここからやっと本題です。あまりに前ふりが長かったかも。

ここまで読んでくれた方、ありがとうございます。

実は、アレルギー体質となるかどうかは、乳幼児期の育った環境は大きく影響します。

当院からのお勧め

1、ダニを減らす。

住環境のダニを減らすことで、アレルギー疾患を予防できます。

2、かぜに抗生物質をださないわけで詳しく説明しましたが、腸内細菌が正常抗体を作ります。

小さいうちから正常な腸内細菌を作ってあげることが重要です。抗生物質の投与は将来のアレルギーを増やします。

3、湿疹は皮膚からアレルギー抗体を作る原因になります。

ひどい湿疹は、治療してあげましょう。

4、ワクチンは接種しましょう。

アレルギーがあってもほとんどのワクチンは安全に接種することができます。

ワクチンは正常免疫を作るものですし、抗生物質を投与する機会が減らすことができるという利点もあります。

5、早くから保育所などで集団生活をすると、ウイルス感染によるぜいぜいは増えますが、その後のアレルギーは減るということが分かっています。感染を繰り返すことで、正常抗体を作るからと考えられています。

6、兄弟が多いこと

これも感染を繰り返すことで、アレルギーが少なくなるのです。

7、1歳までの母乳育児と適切な離乳食

腸内細菌を育てるからです。あまりに制限が強いとアレルギーの原因となります。

適切な時期に様々な食物を食べることで、正常免疫が誘導されやすくなります。

8、ヨーグルトを食べる

乳酸菌の作用と思われます。ただし、あまりに早期から食べさせるのは避けてください。

9、自然いっぱいの田舎に住む

田舎に住むと、都会に住むよりも明らかにアレルギー疾患の発症が少なくなります。

自然が多い環境の方が、人の体に優しいのかもしれませんね。

|

|

|

|

|