小児上気道炎および関連疾患に対する抗菌薬使用ガイドライン

―私たちの提案―

|

ガイドライン1.1版 インターネット上の公開日 2005年9月28日 最終更新日 2008年9月3日

このHPはリンクフリーですが、リンクされる場合は連絡下さい。

英語版完成しました!

English

English

小児外来診療における抗菌薬適正使用のためのワ-キンググル-プ

(略称:抗菌薬適正使用ワ-キンググル-プ)

執筆担当(五十音順)

草刈 章

Akira Kusakari(くさかり小児科)

武内 一 Hajime Takeuchi(耳原総合病院小児科)

西村 龍夫 Tatsuo

Nishimura(にしむら小児科)

深澤 満 Mitsuru Fukazawa(ふかざわ小児科)

吉田 均 Hitoshi

Yoshida(よしだ小児科クリニック,編集担当兼任)

このガイドラインは「抗菌薬適正使用ワ-キンググル-プ」により提案され,

日本外来小児科学会誌『外来小児科』 Vol.8 No.2 2005年に掲載されたものである。

内容に関する全ての責任は「抗菌薬適正使用ワ-キンググル-プ」にある。

お子様のご両親へ

当ホームページにご訪問いただきありがとうございます。このガイドラインは、一般の方にも読んでいただきたいと思います。ただ、内容がかなり専門的ですので、読み方によっては誤解を与える恐れも懸念されます。もしお子様に適用される場合は、かかりつけの医師にご相談ください。

Good Practice Guide:Guidelines for the Judicious Use of Antibiotics for Upper

Respiratory Infections and Other Related Disorders in Children.

Akira Kusakari et al 外来小児科2005;8:146-173

* この論文は日本外来小児科学会年次集会ワ-クショップのプロダクトです。長文ですが,重要な内容を含むと判断し,原文のままで全文を掲載します。学会誌編集委員会

人類の英知と努力で創られた抗菌薬により多くの人々の命が救われてきた。一時は,細菌感染症は制圧できるのではないかという期待を抱かせるほどであった。しかし,耐性菌の出現によって楽観的な期待は打ち砕かれてしまった。我々が細菌感染症との戦いの歴史の中で学んだことは,抗菌薬の使用には必ず耐性菌の出現が伴うということである。従来,新しい耐性菌には新しい抗菌薬で対抗することが繰り返されてきた。しかし,新薬の開発もすでに限界に達し,今後このような対応を続けることは不可能となりつつある1)。

世界各国の耐性菌の分離状況はその国の抗菌薬使用状況と密接に関係している。わが国は抗菌薬全体の使用量が多いだけでなく,広域スペクトルの抗菌薬の使用が多い。このため,耐性菌の検出率が非常に高い国となっている。21世紀にはいり,細菌性髄膜炎などの重症細菌感染症の治療が困難になるなど深刻な事態が生じている。人類の貴重な財産である現存の抗菌薬を延命させるために,我々は抗菌薬の使用にあたって基本方針を共有し,適切な抗菌薬処方に早急に取り組む必要がある。

世界的にみてもヨーロッパ諸国は耐性菌が非常に少ない。これらの国々では,オランダの呼びかけで28ヵ国が参加する耐性菌サーベイランス・システム(The

European Antimicrobial Resistance Surveillance

System:EARSS)が展開され,耐性菌を増やさないための情報公開や教育プログラムが徹底している2)。また,使用される抗菌薬もペニシリン系抗菌薬が多く,日本での使用が多いセフェム系などの広域スペクトルの抗菌薬は少ない3)。米国でも適正使用のためのガイドラインが作成され,国家的事業として耐性菌問題に取り組み

4),その成果も得られつつある5)。

我々の抗菌薬使用状況調査の結果では,個々の医師により抗菌薬の使用率に大きな違いがみられ,一律に抗菌薬を投与する医師も多いことがわかる6)。このことは,わが国の小児科医が抗菌薬の使用基準を共有していないことの反映であると推測される。

我々抗菌薬適正使用ワークキンググル-プは,海外の取り組みなどを参考にし,かつ独自の調査や研究成果も取り入れ,本ガイドラインを作成した。その目的は耐性菌を抑制するための抗菌薬使用制限であるが,このことが患者に不利益を与えることになってはならない。それを避けるために,本ガイドラインの構成は上気道炎疾患(感冒,咽頭炎・扁桃炎)だけではなく,関連する疾患(気管支炎,副鼻腔炎,中耳炎)および重症細菌感染症への対応として発熱のリスク管理(フォーカス不明の発熱)も含めた診療指針とした。

本ガイドラインは,次のような抗菌薬の使用のための原則を基にしている。

- ウイルス疾患には抗菌薬は投与しない。また二次感染予防のための抗菌薬投与も行わない。

- 細菌感染の関与が疑われても,重篤な合併症のリスクが低く自然治癒が期待できる場合には抗菌薬は使用しない。

- 細菌感染の証拠があり,抗菌薬による治療の有効性が認められている場合には抗菌薬を使用する。

- 発熱があり,検査所見などで重症細菌感染症のリスクが高いと判断された場合には抗菌薬の使用は認められる。

- 細菌性疾患に経口抗菌薬を使う場合は,可能な限り狭域スペクトルの抗菌薬を第一選択薬とする

本ガイドラインは日々診療にあたっている臨床医の視点で作成されたものであり,外来診療ですぐにも役立つことを目指している。また,実際の外来診療で必要とされるものは,ガイドラインの内容そのものよりも指針の根拠となった数々の臨床研究であると考え,できる限り多くの文献を掲載した。ガイドラインだけでなく引用された論文も読んでいただきたい。そして,予想外の経過をたどる症例に遭遇したときには,ガイドラインに固執することなく対応していただきたい。個々の患者の状況に応じて診療指針が変わることは当然のことであり,どのような治療を行うかについての最終的な決定権は担当する医師にある。

なお,本ガイドラインの作成にあたっては,日本小児科学会学術集会(福岡2003)でのシンポジウムや外来小児科学会でのスペシャルインタレスト(大分2004)およびワークショップ(2000~2004年計5回開催),カンファレンス(大阪2005)等でくりかえし討論し,幅広く意見を募った。今後も本ガイドラインの有効性について調査研究を行うとともに,各方面からのご批判を仰ぎ定期的に改訂する予定である。

参考文献

- 吉川昌之介. 細菌の逆襲 中公新書1234. 東京:中央公論社, 1995:260-263

- McKerrow W, et al. Management of sore throat and indications for

tonsillectomy. A National Clinical Guideline. SIGN Publication

1999;34:1-23 [Full Text]

- SWEDRES 2001. A report on Swedish antibiotic utilisation and resistance in

human medicine. STRAMA(the Swedish Strategic Programme for the Rational Use of

Antimicrobial Agents) [Full

Text]

- Dowell F, et al. Principles of judicious use of antimicrobial agents for

pediatric upper respiratory infections. Pediatrics 1998;101(suppl):163-165 [Full

Text]

- Bauchner H, et al. Promoting the appropriate use of oral antibiotics:

There is some very good news. Pediatrics 2003;111:668-670. [Full

Text]

- 草刈 章, 他. 小児科外来における上気道炎診療調査―発病72時間以内の初診患者に対する抗菌薬使用状況―. 外来小児科2004;7:122-127

*外来小児科学会作成の患者向けリーフレット「抗生物質と耐性菌」と「急性気管支炎」,「子どもと中耳炎」は下記から入手できる。

ノーブル・プレス:電話03-398-1904,ファクス03-3398-1905,Eメール:noble@sepia.ocn.ne.jp

トップに戻る

トップに戻る

1.はじめに

感冒は抗菌薬なしで自然治癒する。しかし,重症感染のはじまりではないか,細菌による二次感染をおこさないか,こういった危惧は小児科医ならだれでも抱くものであろう。そして,まれな重症細菌感染症を予防する目的で抗菌薬が多用されてきた。しかし,近年の各種免疫学的診断法(迅速検査)の開発やわが国の医療機関へのアクセスの容易さを考慮すれば,抗菌薬に依存しなくても患児に不利益を与えない医療は十分可能と思われる。

2.診断指針

鼻汁や鼻閉を主症状とする全身状態のよい急性のウイルス疾患で,付随する症状として軽度の咽頭痛や咳嗽,発熱を伴うこともある。発熱の程度は38.5℃未満を目安とする。明らかな咽頭発赤や咳が主症状となる場合は感冒から除外する。

3.治療指針

- 感冒に対して抗菌薬の適応はない。

- 肺炎マイコプラズマや肺炎クラミジア,その他細菌感染の可能性があっても,感冒の病態にとどまる限り抗菌薬の適応はない。慎重に経過観察し,病状に変化がみられた場合には「咽頭炎・扁桃炎」や「咳/気管支炎」などの項を参考に診断,治療する。

- 膿性鼻汁が続いても10~14日間は抗菌薬を投与しない(「急性副鼻腔炎」の項参照)。

4.解 説

1)感冒の病因と病態および症状

欧米では感冒はcommon

coldと呼ばれ,rhinosinusitis(鼻副鼻腔炎)と同義語とされている1)。原因となる病原体はウイルスである。症状は,ウイルスが鼻や咽頭の粘膜,眼の結膜などに付着し上皮細胞に侵入するところから始まる。粘膜下組織のマクロファ-ジが上皮細胞のバリアを突破したウイルスを認識すると,プロスタグランディンなどの炎症惹起物質が放出されて毛細血管が拡張し,粘膜の発赤が生じる。また,血管透過性が亢進するために粘膜下がむくみ,咽頭の痛みや違和感が生じるようになる。鼻粘膜で同じ現象がおきると鼻閉や透明鼻汁となる。マクロファージや上皮細胞から産生される炎症性のサイトカインやケモカインはこれらの生体反応を助長し,さらに血液中の好中球やモノサイトを呼び集めることにより,ウイルスが完全に駆逐されるまでこれらの炎症反応を拡大し持続させる役割をもっている。このようにして,発熱や全身倦怠感,頭痛,食欲減退,筋痛などの全身症状も出てくる2)。1~3日後には鼻汁に上皮細胞や好中球,常在細菌が含まれるようになり,細菌感染が関与しなくても膿性となる3)。咳や鼻の症状は通常10~14病日までには軽快するが,ときには2週以上続くこともある4)。

原因病原体として,ライノウイルスが約30%,コロナウイルスが約10%,そしてRSウイルスとインフルエンザウイルス,アデノウイルスを併せて10~15%になる5)。さらに,C型インフルエンザウイルス,エンテロウイルス,新たに確認されたヒューマンメタニューモウイルス,新種のヒューマンコロナウイルスも感冒の原因ウイルスとなる6)。

2)抗菌薬による症状の軽減効果

感冒でみられる膿性鼻汁についてToddらは小児を対象にランダム化比較試験を行い,抗菌薬群とプラセボ群で鼻汁が治療開始後5~6日以内に軽快したのは各々24%と37%,合併症がみられたのは各々7%と8%で,両者に有意差はなかった7)。また,6つのランダム化比較試験のメタアナリシスでも症状の軽減効果は認められず,抗菌薬使用の正当性はないと結論されている8)。さらに,疫学的調査でも感冒症状は10~14日までにほとんど治癒または軽快するとされており,この間は抗菌薬を投与せずに経過観察することが大切である9)。もし,これ以上症状が持続する場合は「急性副鼻腔炎」の項を参照する。

3)抗菌薬による合併症の予防効果

Cronkらは,大学生2,177例を対象にペニシリン投与群と対症療法群で再診率を検討したところ,それぞれ26%と20%で差異はなく,抗菌薬の効果を否定している10)。また,小児845例に対して,抗菌薬の合併症予防効果に関するランダム化比較試験が行われているが,通常量投与,1/4量投与,非投与で中耳炎,肺炎,扁桃炎の続発に差がなく,投与量にかかわらず抗菌薬に予防効果は認められなかった11)。Lexomboonらは,抗菌薬投与群と非投与群において,症状持続例あるいは合併症続発例の頻度がそれぞれ5.1%,4.6%と差異がなかったことから,抗菌薬の効果を否定している12)。また,このスタディを含む5つの研究のメタアナリシスでも,合併症の予防効果は否定されている13)。さらにDowellらは,9つのランダム化比較試験を検討し,抗菌薬療法が鼻汁などの経過だけでなく中耳炎や肺炎などの合併頻度を変えないことを再確認している14)。

4)他の疾患との鑑別

感冒症状の経過によっては,他の5つのガイドラインを参照する必要がある。鼻汁・鼻閉症状が進行したケースでは「急性副鼻腔炎」,咽頭痛が主症状であれば「咽頭炎・扁桃炎」,耳痛を訴えれば「急性中耳炎」,咳が主であれば「咳/気管支炎」,高熱がみられその原因が特定できないときには「フォーカス不明の発熱」のガイドラインを参照する。

感冒症状に高熱を伴う場合,頻度の多いものとしてはインフルエンザ,アデノウイルス,RSウイルスなどのウイルス疾患や肺炎マイコプラズマ感染症などがある。流行状況や季節性を考慮し迅速検査などで診断する。生後5~12ヶ月ごろの高熱では突発性発疹症も重要な疾患である。感染性胃腸炎は嘔吐,下痢が主症状であるが,発病初期では発熱だけのこともある。

重症疾患の初期症状は感冒症状と類似しているため,鑑別が難しいことも多い。発熱のみで熱のフォーカスがはっきりしないときは,尿路感染症やoccult

bacteremiaを考えて尿検査や血液検査が必要である。川崎病も発病初期では発熱のみで,結膜の充血や口唇の発赤など特徴的な症状が出現するまでは鑑別が難しい。

なかでも重要な感染症は細菌性髄膜炎である。発病初日には発熱のみを主訴として受診し髄膜刺激徴候を伴わないことが多く,初診時での診断は難しい。元気があるか,穏やかな表情か,笑顔があるか,会話はできるか,遊べるか,などの全身状態を継時的に把握し,必要な検査を遅れることなく実施することが大切である15)。重症疾患を考えて一律に抗菌薬を処方することはむしろ危険である。経口抗菌薬を投与された患者は,髄膜炎の診断が遅れることで難聴や神経系の後遺症が残りやすくなるという報告がある16)。元気がなければ翌日必ず診察するなど慎重な経過観察(wait

and see

approach)が大切で,そのほうが診断はむしろ早まる(「フォーカス不明の発熱」の項参照)。

5.まとめ

感冒は自然治癒する。抗菌薬には細菌の二次感染の予防効果はない。感冒に紛れ込む重症感染症に対しては,抗菌薬処方よりも,慎重な経過観察(wait

and see

approach)のほうがより安全である。安易に抗菌薬を投与すれば診断が遅れ,適切な治療の開始が遅くなる。幸いにも,日本は諸外国と比べて医療制度の面で医師の診察を受けやすい国であり,慎重な経過観察は十分可能である。こまめに病状を把握するよう努めることが質の高い医療につながると考える。

参考文献

- Turner RB, et al. The Common Cold. In:Behrman RE, et al, eds. Nelson

Textbook of Pediatrics. 17th ed. Philadelphia: Saunders, 2004:1389-1393

- Cherry J. The Common Cold. In:Feigin RD, et al, eds. Textbook of Pediatric

Infectious Diseases. 5th ed. Philadelphia: Saunders, 2004:140-146

- van Volkenburgh VA, et al. Acute minor respiratory diseases prevailing in

a group of families residing in Baltimore, Maryland, 1928-1930. Prevalence,

distribution and clinical description of observed cases. Am J Hyg 1933;

17:122-153

- Burroughs M, et al. Respiratory infections. In:Gershon AA, et al, eds.

Krugman’s Infectious Diseases of Children. 11th ed. Philadelphia: Mosby,

2004:493-529

- Gwaltney JM Jr. Virology and immunology of the common cold. Rhinology

1985; 23:265-271 [Medline]

- Fouchier RA, et al. A previously undescribed coronavirus associated with

respiratory disease in humans. Proc Natl Acad Sci USA 2004;101:6212-6216 [Full Text]

- Todd JK, et al. Bacteriology and treatment of purulent nasopharyngitis: a

double blind, placebo-controlled evaluation. Pediatr Infect Dis 1984;

3:226-232 [Medline]

- Morris P, et al. Antibiotics for persistent nasal

discharge(rhinosinusitis) in children ( Cochrane Review ). Cochrane Database

Syst Rev 2002;4:CD001094 [Medline]

- Wald ER, et al. Upper respiratory tract infections in young

children:duration of and frequency of complications. Pediatrics

1991;87:129-133 [Medline]

- Cronk GA, et al. A controlled study of the effect of oral penicillin G in

the treatment of non-specific upper respiratory infections. Am J Med

1954;16:804-809

- Townsend EH Jr. Chemophylaxis during respiratory infections in a private

pediatric practice. Am J Dis Child 1960;99:566-573

- Lexomboon U, et al. Evaluation of orally administered antibiotics for

treatment of upper respiratory infections in Thai children. J Pediatr

1971;78:772-778

- Gadomski AM. Potential interventions for preventing pneumonia among young

children:lack of effect of antibiotic treatment for upper respiratory

infections. Pediatr Infect Dis J 1993;12:115-120 [Medline]

- Dowell SF, et al. Appropriate use of antibiotics for URIs in children:

Part II. Cough, pharyngitis and the common cold. Am Family Physician

1998;58:1335-1342 [Full Text]

- McCarthy PL, et al. Observation scales to identify serious illness in

febrile children. Pediatrics 1982;70:802-809

- Kaplan SL, et al. Association between preadmission oral antibiotic therapy

and cerebrospinal fluid findings and sequelae caused by haemophilus influenzae

type b meningitis. Pediatr Infect Dis 1986;5:626-632 [Medline]

トップに戻る

トップに戻る

1.はじめに

咽頭炎・扁桃炎は,高熱とともに扁桃に白色滲出物が付着することも多いため細菌感染とみなされやすい。しかし,原因病原体の多くはウイルスである。A群β溶血性連鎖球菌(以下,溶連菌)感染症はリウマチ熱(以下,RF)や急性腎炎(以下,PSAGN)などの発症要因となるため,その予防目的で抗菌薬が処方されるが,溶連菌が咽頭炎・扁桃炎に占める割合は10~20%と少ない。

当疾患は病変部位を直接観察できるので所見がとりやすく,しかも各種免疫学的診断法によって原因病原体の特定が可能となってきた。本ガイドラインでは抗菌薬の適正使用を目指した診療方針を示す。

2.診断指針

咽頭痛と発熱を主症状とする疾患で,咽頭は発赤し,ときに扁桃は腫脹し滲出物が付着する。咳や鼻汁,鼻閉などの症状は初期にはめだたない。

3.治療指針

- 咽頭炎・扁桃炎の多くはウイルスが原因であり,溶連菌の場合を除いて抗菌薬は必要ない。

- 溶連菌の場合は,ベンジルペニシリンベンザチン(バイシリンGR)3~5万U/kg/日(上限150万単位)分2~3,10日間,または,フェネシチシリンカリウム(シンセペン錠R)4~6万U/kg/日(上限200万単位)分3~4,10日間が第一選択となる。βラクタム剤に対してアレルギーのある場合は,エリスロマイシン30~50mg/kg/日分3,10日間が第二選択となる。

4.解 説

欧米では咽頭炎と扁桃炎をあわせてsore throatとも呼ばれる1, 2)。わが国では両者はしばしば別々に扱われてきたが,炎症の広がりや程度による差異であり,両者を厳密に区別する必要はない3)。

1)原因病原体

小児の滲出物を伴う扁桃炎に限ってみると,溶連菌が12%,ウイルスが42%で,そのうちアデノウイルスが45%と報告されている4)。その他の菌が分離培養されても起炎菌としては確立されていない1)。非感染時であっても,小児の咽頭ぬぐい液からはαあるいはγ連鎖球菌といった常在菌のみならず,インフルエンザ菌,肺炎球菌が分離培養されるが,これらは保菌状態にあると考えられる。原因病原体が不明の場合は,検出の難しいウイルスや嫌気性菌などの可能性も考えられる。Haydenらは,急性咽頭炎の原因ウイルスとしてアデノウイルスのほか,ライノウイルス,コロナウイルス,単純ヘルペスウイルス,パラインフルエンザウイルス,インフルエンザウイルス,コクサッキーウイルス,EBウイルス,サイトメガロウイルスを分離している5)。その他に,RSウイルスや突発性発疹症の原因ウイルスであるHHV-6,7も咽頭炎の原因となる。

- アデノウイルス感染症(写真)

アデノウイルスによる扁桃炎

|

2歳10ヵ月男児。口蓋扁桃に

滲出物を認める。 |

- 咽頭炎・扁桃炎の原因病原体としてはアデノウイルスがもっとも多い4)。典型的な咽頭結膜炎の場合は診察のみで診断できるが,非典型例が多いため流行状況を把握することが大切である。アデノウイルス感染症はしばしば40℃以上の高熱となり,その期間も4~5日と長くなる場合が多い。発熱早期には白血球数15,000/μl以上が半数以上で認められ,CRP値も経過中に高値となり,occult

bacteremiaとの鑑別が必要となる場合もある6)(「フォーカス不明の発熱」の項参照)。

診断には迅速検査が有用である。2001年に検査キットが市販され,アデノウイルスの診断が容易となった。この検査は抗菌薬の使用を抑制するだけでなく,保護者に病気の見通しを伝えることで不安の解消につながっている。検査の感度は70~94%と報告され,陰性であっても感染を完全に否定できないが,特異度は100%に近いので,陽性であればアデノウイルスによると診断できる7)。

数か月単位でのウイルス排泄や軽微な症状の慢性感染が指摘されているが,健康な保育園児からほとんどウイルスは分離されない事実や(1/174,0.6%),急性期を過ぎると迅速検査は陰性となることから,陽性の場合はアデノウイルスに感染していると考えるべきであろう8)。

血液検査で炎症反応が強陽性になることが多いため,細菌感染症の除外が問題となる。米国の大学救急部受診例では,アデノウイルス陽性例143例中細菌感染症の合併は大腸菌による尿路感染とモラキセラ・カタラーリスによる菌血症の各1例(併せて1.4%)のみであった9)。迅速検査陽性例での細菌感染症の合併については注意が必要だが,その頻度は稀と思われる。

- その他のウイルス

- ウイルスが原因の場合は,咽頭症状のほかに咳や鼻汁を伴うことが多い。扁桃に滲出物がみられるものとして,EBウイルスやコクサッキーウイルス,単純ヘルペスウイルスなどがある。前者は膜様の滲出物を伴う場合が多く,後2者は線状の滲出物にとどまる場合が多い。EBウイルス感染症の多くは頸部リンパ節腫脹や肝脾腫を伴っている。血液検査で白血球数増多がみられることが多いが,好中球は減少し異型リンパ球が増加する。また,抗体検査で確定診断が可能である10)。コクサッキーウイルス感染症は夏に流行し,軟口蓋に直径2~3mmの潰瘍を伴うことが多い。また,単純ヘルペスウイルス感染症では一般に歯肉が発赤腫脹し,口腔粘膜や舌にアフタがみられる。

- 溶連菌感染症(写真)

溶連菌感染症

|

5歳11ヵ月男児。軟口蓋に発赤と

出血班を認める。 |

- 典型例では臨床症状や所見で治療を開始してもよいが,迅速検査や培養検査で菌を確認した上で治療することが基本である。溶連菌の保菌状態は治療対象ではないため,臨床症状や特徴的所見がない場合は,たとえこれらの検査が陽性であっても抗菌薬は必要ない11,

12)。小学校の健康児童に溶連菌迅速検査を実施したところ18%の児童で陽性であったとの報告があるように,溶連菌を保菌していることが多く,感染症か否かの判断は必ずしも容易ではない13)。

好発年齢は3歳以上の幼児・学童で,流行は冬季に多く,また集団の構成が変わる1学期も注意を要する13)。症状は発熱と咽頭痛が主で,頭痛や倦怠感,腹痛,嘔気,嘔吐を伴うこともある。咳や鼻汁,喘鳴,嗄声,下痢などはむしろ溶連菌を否定する症状である。発熱の程度は38.3℃以上が30%と報告されている14)。咽頭は赤く,軟口蓋に発赤や出血斑を認めることも多い。扁桃も赤く腫大し,滲出物を伴うことがある。舌乳頭が赤く腫大することもある(いちご舌)。圧痛を伴う前頸部リンパ腫大は診断上重要な所見である。全身の特徴的な発疹が観察されると猩紅熱と呼ばれるが,伝染力や予後に違いはない。

溶連菌に対する抗菌薬使用の目的は,発熱などの症状の回復と続発するRFの予防にある。溶連菌感染症が流行すると,その3%程度がRFを続発しやすい血清型菌(M蛋白1,3,18型など)であるため,RFも同時に流行すると考えられている15)。しかし,米国の学童でのRF罹患率は0.2/10万人に過ぎず,一方,アフリカではその1,500倍(300/10万人)の頻度で発生しており,続発する要因として衛生環境や居住空間に問題があるとの指摘がある。ただ,米国では1985年にユタ州のソルトレークシティでRFの流行が始まり,4年間で198名が罹患したが,必ずしも生活環境に関係しなかった16)。このように,RF流行の背景には不明な点も多い。

RFの予防に抗菌薬を用いる根拠となっているのは,1949年にワイオミング空軍基地の兵舎での溶連菌感染症流行時に行われたペニシリンGの筋注群と偽薬群による比較試験である。その結果,前者から2/798例,後者から17/804例のRF発症があり,予防治療の有用性が証明された17)。その後も,米国ではペニシリンによるRFの初発,再発例への予防効果が追試され,今日の抗菌薬使用のよりどころとなり,現在もRF予防目的での抗菌薬使用が当然視されている1)。一方,英国スコットランドではRFの年間発症数が0.6/10万人(440万人に27例)であり,その中で抗菌薬投与群の発生率と非投与群の発生率に有意差がなく,RF予防への抗菌薬の有用性が証明できなかった。これを基に,SIGN(Scottish

Intercollegiate Guidelines Network)のガイドラインでは溶連菌感染症に抗菌薬は必要ないとしている2,

18)。このように,RF予防のための抗菌薬投与は欧米では意見の相違がみられ,わが国でもその必要性について再検討が望まれる。しかし,溶連菌感染症への抗菌薬投与が定着しているため,ランダム化比較試験の実施は現状では困難であろう。

PSAGNやアレルギー性紫斑病に対する抗菌薬の予防効果に関しては,欧米とも否定的である1,

2)。しかし,わが国では低補体血症と軽微な血尿程度の非典型的なPSAGNが明らかにされ,また,アレルギー性紫斑病と溶連菌感染症の関連性も指摘されている19,

20)。本ガイドラインでは,わが国のこういった現状を踏まえて予防目的での抗菌薬使用も必要と判断したが,今後のさらなる検討を期待したい。

- 溶連菌以外の菌

- 溶連菌以外の菌の関与については,その可能性を完全に否定することはできないが,扁桃周囲膿瘍等の合併症が疑われる場合以外は抗菌薬投与の必要性は例外的と思われる。海外でも,溶連菌が証明されない場合には抗菌薬の適応がないとされている21)。

2)咽後膿瘍と扁桃周囲膿瘍

合併症あるいは鑑別疾患として,頻度は低くても重要なのは咽後膿瘍と扁桃周囲膿瘍である。これらは3~4歳までの男児でもっとも起こりやすく,発熱,経口摂取減少,流涎といった非特異的な症状に加えて,頸を動かさない,斜頸,項部硬直といった症状や所見が診断の手がかりとなる。診察にあたっては,本疾患の存在を常に念頭に置き,口腔や咽頭をていねいに観察することが大切である。起炎菌として溶連菌が重要だが,インフルエンザ菌,クレブシエラ,マイコバクテリウムなどがありうるとされている22)。疑う場合は,耳鼻科の対応が可能な専門医療機関へ転送する。

3)治 療

ウイルス感染症には抗菌薬は必要ない。高熱が続き白血球増多やCRP高値となっても自然治癒する。

溶連菌感染症の治療には抗菌薬を使用する。その場合,溶連菌以外の菌に抗菌作用が及びにくい薬を使用することが基本である。海外でも第一選択薬となっている狭域ペニシリンがこの点でもっとも優れており,服薬量や味にも問題はない1,

12)。ペニシリンアレルギーの場合はエリスロマイシンが国際的に認められている第二選択薬である23)。ただし,わが国ではマクロライド系抗菌薬に対する耐性菌が増加傾向にあり,今後の動向に注意する必要がある。セフェム系抗菌薬も効果はあるが,肺炎球菌などの耐性化を誘導しやすいので,その使用をできる限り控えることが重要である14)。

通常,治療開始24時間以内に解熱する。しかし,ペニシリンに感受性があっても治癒しなかったり,再発を繰り返したりする場合があり,いくつかの原因が考えられる。もっとも多いのは薬の不十分な服用であるため服薬指導は重要である。新たに別の型の溶連菌に再感染したのであれば再度投薬する。エリスロマイシンを投与している場合は耐性菌を疑い,培養検査の上,感受性のある抗菌薬に変更する。また,ウイルスなど別の病原体による咽頭炎に罹患していて,検出された溶連菌は保菌状態であるかもしれない24)。咽頭などに典型的所見がなければその可能性が高い。また,溶連菌は粘膜細胞内に侵入し除菌されず保菌状態を形成するという研究や,溶連菌が咽頭常在菌の産生するβラクタマーゼで守られ保護されているとする報告があるが,保菌状態への抗菌薬投与は必要なく,またβラクタマーゼを臨床上考慮すべきとの明確な根拠もない25,

26)。

5.まとめ

当疾患の原因の多くはウイルスであり,溶連菌感染はむしろ少ない。抗菌薬の適応があるのは基本的には溶連菌感染症のみである。疾患流行状況の把握,咽頭所見と各種の迅速検査を利用することで診断の精度が向上し,抗菌薬の適正使用が推進できると考える。

参考文献

- Hayden GF, et al. Acute Pharyngitis. In:Behrman RE, et al, eds. Nelson

Textbook of Pediatrics. 17th ed. Philadelphia: Saunders, 2004:1393-1394

- McKerrow W, et al. Management of sore throat and indications for

tonsillectomy. A National Clinical Guideline. SIGN Publication 1999; 34:1-23

[Full

Text]

- 萩原誠一. 扁桃炎(急性扁桃炎および急性咽頭炎). 大関武彦, 他編. 今日の小児治療指針. 13版. 東京: 医学書院, 2003:

268-269

- Putto A. Febrile exudative tonsillitis : viral or streptococcal?

Pediatrics 1987; 80: 6-12 [Abstract]

- Hayden GF, et al. Management of the ambulatory patient with a sore throat.

Curr Clin Top Infect Dis 1988;9:62-75

- 武内 一. アデノウイルス3型感染症 ―臨床症状・検査データと流行拡大の特徴―. 日児誌 1998;102: 666-671

- 原三千丸,他. アデノウイルス迅速診断キットチェックAdR改良品の有用性の検討.

小児科臨床 2005; 58:221-223

- Edwards KM, et al. Adenovirus infections in young children. Pediatrics

1985; 76:420-424 [Abstract]

- Rocholl C, et al. Adenoviral infections in children: The impact of rapid

diagnosis. Pediatrics 2004; 113:e51-56 [Full

Text]

- 鹿野隆明, 他. EBウイルスによる小児伝染性単核球症の臨床的検討. 日児誌 2002;106:389-393

- Kumar S, et al. Why do general practitioners prescribe antibiotics for

sore throat? Grounded theory interview study. Br Med J 2003;326:138-143 [Full

Text]

- Bisno AL, et al. Practice Guidelines for the diagnosis and management of

group A streptococcal pharyngitis. Clinical Infectious Diseases

2002;35:113-125 [Full

Text]

- 中島邦夫, 他. 学童の咽頭分離溶血性レンサ球菌の疫学的研究. 感染症学 1983;57:1075-1082

- McIsaac WJ. Practical experience with clinical algorithms for reducing

unnecessary antibiotic use in the management of streptococcal pharyngitis.

Pechere JC, et al. eds. Streptococcal Pharyngitis Optimal Management. Issues

Infectious Diseases. 1st ed. Basel:Karger, 2004: 36-48 [Extract]

- Guzman SV. Epidemiology of rheumatic fever and rheumatic heart diseases.

In: Calleja HB, et al, eds. Rheumatic fever and rheumatic heart diseases.

Epidemiology, clinical aspects, management and prevention and control

programs. Manila: Philippine Foundation for the Prevention and Control of

Rheumatic Fever/Rheumatic Heart Disease, 2001:1-12

- Gerber MA. Group A Streptococcus. In:Behrman RE, et al, eds. Nelson

Textbook of Pediatrics. 17th ed. Philadelphia: Saunders, 2004:870-879

- Denny FW, et al. Prevention of rheumatic fever; treatment of the preceding

streptococcic infection. JAMA 1950; 143:151-153

- Howie JG, et al. Antibiotics, sore throats and rheumatic fever. JR Coll

Gen Pract 1985;35:223-224

- 武田修明, 他. 小児期急性糸球体腎炎の非典型例. 小児科 1997;38:1093-1098

- 武田修明, 他. Henoch-Schonlein紫斑病と溶連菌感染との関連性について. 小児科臨床 2000;53: 1473-1477

- Schwartz B, et al. Pharyngitis-principles of judicious use of

antimicrobial agents. Pediatrics 1998;101(suppl):171-174 [Full

Text]

- Goldstein NA, et al. Peritonsillar, retropharyngeal, and parapharyngeal

abscesses. In:Feigin RD, et al. eds. Textbook of Pediatric Infectious Diseases

5th ed. Philadelphia: Saunders, 2004:178-185

- WHO Model Prescribing Information. Drugs used in the treatment of

streptococcal pharyngitis and prevention of rheumatic fever. Geneva:

WHO/EDM/PAR/1999.1:1-18

- Kaplan EL, et al. Diagnosis of streptococcal pharyngitis: differentiation

of active infection from the carrier state in the symptomatic child. J Infect

Dis 1971;123:490-501

- Neeman R, et al. Prevalence of internalisation-associated gene, prtF1,

among persisting group-A streptococcus strains isolated from asymptomatic

carriers. Lancet 1998;352:1974-1977 [Medline]

- Gerber MA, et al. Potential mechanisms for failure to eradicate group A

streptococci from the pharynx. Pediatrics 1999;104:911-917 [Full

Text]

トップに戻る

トップに戻る

1.はじめに

急性中耳炎は抗菌薬が投与されることの多い疾患であるが,耐性菌の増加にともなう難治化が問題となっている。耐性菌の出現に対して新しく登場する抗菌薬が使用され,さらに高度の耐性菌が増加している。小児科医は,このような細菌と抗菌薬の間で繰り返されてきた困難な問題の解決を迫られている。

これまで,わが国における急性中耳炎治療の基本は抗菌薬投与とされてきた。しかし,海外での数多くのランダム化比較試験(以下,RCT)の結果から,本疾患は自然治癒傾向が強いことが実証され,抗菌薬の使用を制限した治療が世界の流れとなっている。オランダでは1990年から抗菌薬を原則として使用せず,対症療法のみで経過観察を行う治療方針1)(1999年に改訂2))が実行されている。このような取り組みにより,オランダでの耐性肺炎球菌の検出率は1998年で3%と際立って少ない3)。米国ではこれまで抗菌薬の投与を基本としてきたが,2004年の米国小児科学会のガイドラインでは抗菌薬の使用を制限する方針を初めて認めた4)。本ガイドラインでも,抗菌薬の使用制限を基本とした治療方針を採用する。

2.診断

急性中耳炎の診断は,急性の耳漏(鼓膜穿孔由来)がみられる場合か,あるいは中耳に貯留液を認め,かつ急性感染の症状あるいは所見が1つ以上認められる場合とする。中耳貯留液の存在は鼓膜の膨隆で判断する。急性感染症状は耳痛(乳児では涕泣,不機嫌,耳を触るなど)とし,急性感染所見は鼓膜の明らかな発赤,強い膨隆あるいは水疱形成(鼓膜の限局性の膨隆として観察される)とする。

3.治療指針

-

初期の治療方針

- 基本方針 48~72時間は対症療法のみによる経過観察とする。48~72時間後に発熱や耳痛などの症状の改善がなければ抗菌薬の投与も選択肢とするが,抗菌薬を投与しない場合には注意深い経過観察を続ける。また,経過観察中でも,症状の悪化がみられたときはできるだけ速やかに診察を行う。

- 耳漏があるとき 7日間は抗菌薬を投与せず,外耳道の洗浄や清拭などの処置のみで経過観察する。ただし,発熱や耳痛などの症状を伴うときは基本方針に従う。

- 耳痛があるとき 鎮痛薬としてアセトアミノフェンの10~15mg/kg/回の投与とする。2歳以上ではイブプロフェンの5mg/kg/回の投与も選択肢とする。

- 熱があるとき 急性中耳炎以外の重症細菌感染症の合併を常に考慮する。特に3歳未満で39℃以上(1歳未満では38.5℃以上)の発熱のときや,全身状態が重篤なときには,「重症群」として「フォーカス不明の発熱のガイドライン」に従う。菌血症や重症感染症が疑われ血液培養の対象となる場合には,sepsis

work-upの一環として鼓膜穿刺あるいは鼓膜切開による中耳貯留液の培養も選択肢とする。

- 抗菌薬療法 経口抗菌薬の第一選択はアモキシシリン(以下,AMPC)とし,60mg/kg/日の5日間投与とする。投与開始後48時間までに症状の軽快がなければ,90mg/kg/日まで増量するか,他の経口抗菌薬あるいは非経口抗菌薬に変更する。外来での非経口抗菌薬の第一選択はセフトリアキソンとし,1日1回50mg/kgの1~3日間点滴静注とする。発熱や耳痛などの症状の消失が確認できれば,鼓膜所見の残存にかかわらず抗菌薬投与は5日間で終了する。

- 抗菌薬が無効なとき 抗菌薬の増量や変更後も発熱や耳痛の軽快がみられず,鼓膜所見の改善もなければ,乳様突起炎などの合併も疑われる。耳鼻科専門医と連携し,鼓膜切開による貯留液の排膿,細菌培養および抗菌薬の静脈内投与を行う。

-

長期の治療方針

中耳貯留液の消失までは,鼓膜所見や聴力に注意しながら経過観察を続ける。3ヶ月以降も中耳貯留液が残存する場合には,滲出性中耳炎と同様の管理とする。すなわち,鼓膜の局所陥凹や日常生活で困る程度の難聴がみられる場合には,慎重に経過観察を続けるか,小児の聴力検査が可能な施設を紹介する。難聴の程度が軽く鼓膜の形態異状もなければ,1~3ヶ月ごとの経過観察を中耳貯留液の消失まで続ける。

4.解 説

1)急性中耳炎の診断と重症度評価

抗菌薬の適正使用には正確な診断が前提となる。しかし,抗菌薬の必要性のない滲出性中耳炎と急性中耳炎の鑑別は現実には難しい。本ガイドラインの診断基準はBluestoneら5)や米国小児科学会4)の診断基準をもとにしたが,どちらも急性に発症した症状や所見があることを条件としている。ただ,鼓膜所見の急性発症を実際に確定する方法はない。このため,急性発症の所見として鼓膜の明らかな発赤,強い膨隆あるいは水疱形成(鼓膜の限局性の膨隆として観察される)とした。乳児では鼓膜の発赤がみられないことも多く,強い膨隆や水疱形成の所見は重要である。発熱を急性症状とする診断基準もある。しかし,発熱は急性中耳炎の1/3~2/3でみられる症状であるが,先行するウイルス感染に伴う発熱と区別できないこと,また高熱のときには他の感染病巣や菌血症が存在する可能性が高いとされていること5)を考慮して,今回の診断基準には採用しなかった。鼓膜の強い発赤を認めるが,中耳貯留液がない場合は鼓膜炎と診断する。強い耳痛を伴うことや急性中耳炎へ移行することも多く,実際の対応は急性中耳炎と同様とする。

滲出性中耳炎は,中耳貯留液を認めるが急性感染の症状や所見がない場合に診断される。鼓膜は内陥していることも腫脹していることもある。また,中耳貯留液の性状は漿液性から膿性のものまである。乳幼児では耳痛の有無を明確に判定することができないため,急性中耳炎との鑑別が困難なことも多い。このようなときは滲出性中耳炎として経過をみる。

重症度分類としては,耳痛と発熱で評価する方法6)や鼓膜所見で分類する方法などが提案されている。ただ,急性期の中耳炎の管理でもっとも重要なことは,他の重症細菌感染症の合併を予防することである。このため,「重症群」を「フォーカス不明の発熱」の項で血液検査の対象とされる症例とし,その診療指針に準ずる。

なお,中耳炎の診察の実際は「小児科医のための中耳炎診療マニュアル」7)等を参照していただきたい。

2)治療効果の評価方法

適切な診療を行うためには治療効果の評価基準が必要である8)

- 短期評価(2週間まで) 耳痛,発熱,耳漏などの症状が消失していれば,鼓膜所見の改善がなくても「軽快」として2~3日後に判定する。軽快していなければ7日後に再判定する。症状の消失および鼓膜の発赤や膨隆などの所見(中耳貯留液残存は除く)が消失していれば,「初期治癒」として7日後に判定する。軽快していなければ14日後に再判定する。

- 長期評価(2週間以降) 中耳貯留液が消失していれば,「最終治癒」として14日後に判定する。治癒していなければ,1ヶ月,2ヶ月,および3ヶ月後に再判定する。

これらの評価基準は,実際の診療における治療目標ではない。急性中耳炎の治療で重視されることは症状の軽快であり,鼓膜所見の完全な消失ではない9)。

3)抗菌薬の有効性

世界的に注目されているオランダのガイドライン1,

2)は,地方都市Tilburgの耳鼻科医であったvan

Buchemらが人口15万人のこの地で行った二つの研究に基づいている。彼らは,1981年のLancet誌上で急性中耳炎171名(2~12歳)を対象としたRCTを発表し10),無治療群40例,鼓膜切開単独群36例,AMPC投与単独群47例,鼓膜切開+AMPC投与群48例の4群間の治療効果を比較した。耳痛は初診時には各治療群で98%,100%,94%,94%にみられたが,24時間後では28%,28%,28%,35%,7日後では10%,11%,6%,10%と各群間に有意な差はなかった。鎮痛薬の使用頻度は各群ともに30%程度で,ほぼ同率であった。鼓膜所見の異常は7日後には各群で49%,49%,40%,44%にみられたが,14日後では28%,25%,10%,11%と,鼓膜切開の有無にかかわらず抗菌薬投与群でわずかに少なかった。耳漏は,初診24時間後には鼓膜切開未施行群で15~20%,鼓膜切開施行群で64~69%にみられた。7日後には,鼓膜切開単独群で18%,他の3群で5~8%と鼓膜切開単独群に多くみられたが,14日後では各群とも0~5%で最終的には有意差はなかった。このように,抗菌薬の使用や鼓膜切開の施行の有無で治療効果に大きな違いはなかった。

さらに,van

Buchemらは1985年のBritish Medical

Journal誌上で,後にオランダのガイドラインとなる治療方針「発病後3~4日までは鎮痛薬と点鼻薬のみの治療。耳漏は14日後まで経過観察」を4,860例(2~12歳)で実行しその結果を発表した11)。このうち耳痛または発熱が3~4日間以上持続した「遷延例」126例(2.7%)に対して,鼓膜切開単独群,AMPC投与単独群,鼓膜切開+AMPC投与群の3群でRCTを行った。耳痛は,24時間後,7日後,14日後で3群間に有意差はなかった。耳漏や鼓膜所見の異常は,7日後および14日後には鼓膜切開単独群で他の2群に比べ有意に多かったが,AMPC投与単独群と鼓膜切開+AMPC投与群の間で有意差はなかった。全対象例のなかで遷延例以外に抗菌薬が投与されたのは,他の感染症の合併例で4.5%,14日間以上の耳漏持続例で1.5%であり,最終的に94%は無治療のまま治癒した。また,遷延例中2例(全体の0.04%)で乳様突起炎が発症したが,ともに鼓膜切開とAMPC内服による外来治療で治癒した。

この二つの研究は,その後の各国での治療方針に大きな影響を与えた。2004年の米国小児科学会のガイドラインでは,重症例を除き抗菌薬を投与せずに経過観察をすることを認めた。ただし,2歳未満では,重症化のリスクが高いことを理由として抗菌薬投与を原則としている4)。この点に関して,Damoiseauxらは12)6ヶ月から24ヶ月未満の240例を対象としたRCTを行い,低年齢児でも経過観察による方針で問題がないことを報告している。

さらに,メタアナリシスによる検討も数多く行われており8,

13,

14),いずれの報告でも急性中耳炎に対する抗菌薬の治療効果はわずかであることが示されている。ここでは,Rosenfeld8)による9文献の1,892症例(効果の判定時期により文献数と症例数に変動がある)のメタアナリシスの結果を紹介する。短期効果として,耳痛や発熱などの症状は,発病24時間後の比較では抗菌薬による治療群で59%が軽快し,無治療群の59%と同率であった。2~3日後では治療群で91%,無治療群で87%は軽快し,その差は有意であるが4%とわずかであった。さらに,4~7日後では治療群で93%,無治療群で88%が軽快し,有意差はなかった。このように,症状の改善に対して抗菌薬のわずかな効果がみられたが,実際には鎮痛薬で対応できるため臨床的な意義は乏しい。7~14日後での鼓膜所見の異常(中耳貯留液の残存は除く)は治療群で86%,無治療群で73%が軽快し,有意差がみられたが,無治療でも70%以上が軽快していた。中耳貯留液の残存率でみた長期効果では,1ヶ月後の残存率は治療群で37%,無治療群では40%で有意差はなく,3ヶ月後(2文献での374症例)でも治療群で21%,無治療群では26%であり,有意差はなく治療効果を実証できなかった。このように,抗菌薬を使用しなくても多くは自然治癒していくことがわかる。

細菌の耐性率が増えれば抗菌薬の効果は減少するため,上記の報告で認められるわずかな治療効果も失われる可能性がある。海外でのデータには耐性菌が少ない時代のものが多く含まれているため,耐性菌の多いわが国での実状とは異なる可能性がある。残念ながら,わが国からのRCTによる報告はないため,無治療群と抗菌薬治療群の単純比較試験(対象375症例)を参考にすると,2歳以上で耳漏の持続期間を短縮した以外は,耳痛の持続期間,1週間までの軽快率,2週間までの初期治癒率,1ヶ月,2ヶ月,3ヶ月までの最終治癒率に抗菌薬の効果は認められなかった15)。この結果から推測すると,抗菌薬のわずかな効果もわが国ではさらに減少している可能性がある。

また,嘔吐や下痢,発疹などの有害事象の発症頻度は無治療群で10%,抗菌薬投与群では17%であり,抗菌薬による有害事象のリスクは約2倍(オッズ比1.97)となる13)。

4)重症合併症の予防

抗菌薬投与の根拠として乳様突起炎や細菌性髄膜炎などの重症感染症の予防があげられている。乳様突起炎については,米国のBermanは抗菌薬の登場以前の20%から0.1%以下に減少したことをあげ,抗菌薬の効果は大きいとしている16)。これに対しvan

Buchemは,抗菌薬を使用しなくても乳様突起炎の頻度は0.04%で,この合併症の減少は抗菌薬のためではないとしている17)。抗菌薬の登場以前は合併症のない急性中耳炎は重視されず,相対的に重症合併症の頻度が高くなったとする意見もある18)。このほかに,オランダでの乳様突起炎の発症率は3.8人/10万人/年であり,抗菌薬の使用が多い米国の2倍とする推計19)もあるが,2,368症例を対象としたメタアナリシスでは,乳様突起炎の発症頻度は無治療群で2/1802(0.11%),抗菌薬治療群で4/566(0.71%)と治療群で多かったという報告もある20)。いずれにしてもその頻度はまれであり,予防のために抗菌薬を使用する根拠とはならない。

急性中耳炎に併発する細菌性髄膜炎は乳様突起炎を含む急性中耳炎から直接波及したものではなく21),鼻咽頭の細菌叢から菌血症を経て発症するものである。このため,鼻咽頭の細菌叢から経耳管的に発症する急性中耳炎とは発症機構が異なり,直接の関係はないとされている5)。このような菌血症(occult

bacteremia)が急性中耳炎の1.5~3.0%でみられることが報告されているが22,

23),我々も375症例中に菌血症を2例(0.5%)経験した15)。この菌血症に対しては,経口抗菌薬による細菌性髄膜炎の発症予防効果は不十分であり24),抗菌薬の非経口投与が必要とされている。このように発熱をともなう急性中耳炎においては,菌血症を含む他の重症細菌感染症を見逃してはならない。発熱がある場合は「フォーカス不明の発熱」のガイドラインを参照する。

5)抗菌薬の選択と投与期間

抗菌薬療法に関する報告では,抗菌薬の種類,抗菌薬の投与量,投与日数による治療効果の違いは不明である14,

18,

25, 26,

27,

28,

29,

30,

31)。これは抗菌薬の効果がもともと少ないことが理由とされる。このため,本ガイドラインで提案した抗菌薬の選択や投与量は薬理学的な考察による。急性中耳炎の起炎菌は肺炎球菌が40%,インフルエンザ菌が25%,モラキセラ・カタラーリスが15%程度とされているが,それぞれの菌で耐性菌の増加が問題となっている32,

33)。インフルエンザ菌やモラキセラ・カタラーリスは自然消失傾向が強く,初期の抗菌薬の選択は肺炎球菌を対象としたものとなる。AMPCは通常使用量の40mg/kgでは耐性肺炎球菌に対応できないが,増量した60~90mg/kgではpenicillin-intermediate

Streptococcus pneumoniae(PISP)や一部のpenicillin-resistant Streptococcus

pneumoniae(PRSP)にも対応できる。またセフェム系抗菌薬に比べ中耳貯留液中の薬剤濃度も高くなる。このため第一選択薬はAMPCの60mg/kg/日とし,効果がなければ90mg/kg/日まで増量するか第二選択薬へ変更する。第二選択薬はβラクタマーゼ産生菌に対応できるアモキシシリン・クラブラン酸カリウム,あるいは耐性肺炎球菌やβ-lactamase

negative ampicillin

resistant(BLNAR)等の耐性インフルエンザ菌に対するMIC値が低い第3世代セフェム系抗菌薬とするが,実際の臨床効果は不明である。また,抗菌薬の投与期間が最終治癒に関係しないこと,さらに抗菌薬による耐性菌の選択を避けるため投与期間は5日間とする

28,

31)。

6)耳痛への対応

急性中耳炎の治療のなかで耳痛への対応はもっとも重視されるべきである。小児の耳痛に対しアセトアミノフェンとイブプロフェンの2剤だけが安全性と有効性を認められている34)。本ガイドラインでもこの2剤の積極的な使用を推奨する。

わが国では,耳痛に対して鼓膜切開がしばしば行われている。耳痛に対する鼓膜切開の有効性に関するRCTとして5編の文献が検索できた。前述のvan

Buchemら10,

11),あるいはLorentzenら35),乳児ではEngelhardら36)の報告では鼓膜切開の有効性は否定されている。Roddeyら37)は,強い耳痛例に限れば,鼓膜切開群では12例中10例が8時間後に軽快し,対照群では10例中5例が軽快したことから鼓膜切開を有効としているが,症例数が少ない。van

Buchemら11)は,強い耳痛例について,抗菌薬+鼓膜切開群では25例中22例が24時間後に軽快し,抗菌薬単独群では18例中17例が軽快したことを報告し,抗菌薬投与の条件下ではあるが鼓膜切開の有効性を否定している。このため,安全性などを考慮すれば,鼓膜切開は耳痛に対して第一選択として推奨される治療法ではないとされている3)。

7)休日への対応

小児の救急医療の場で中耳炎は非常に多い疾患である。このため休日への対応は重要な課題である。英国の一般医であるCatesは,患児の安全性の確保と抗菌薬の使用制限を両立させる方法として,1999年のBritish

Medical Journal誌上でセーフティネット処方(Safety-Net Antibiotic Prescription:SNAP)38)を提案した。急性中耳炎に抗菌薬の有効性が少ないことを記載したパンフレットを保護者に渡し抗菌薬を処方するが,実際の投与は1~2日後の保護者の判断に任せる方法である。追試でも抗菌薬の使用制限に有効なことが確認されている39,

40)。ただ,わが国は,欧米諸国と異なり外来受診が容易な国であるため,この方法を日常診療で採用する必要性はない。しかし,救急医療体制の現状を考慮すれば,休日前でかつ発熱や耳痛が強い症例に限りSNAPを考慮してもよいと思われる。

8)オランダのガイドラインとの比較

本ガイドラインはオランダのガイドライン1)に準拠したものとなっている。原則として抗菌薬を使用しない方針を採用した最大の根拠は,10年以上も前から問題なく実行されているこのガイドラインの存在にある。ただし,本ガイドラインでは2つの点を変更した。第一点は,オランダのガイドラインでは耳漏が14日間持続したときにのみ抗菌薬の投与を認めているが,本ガイドラインでは7日間の持続とした。耳漏の持続に関して,van

Buchemらの報告では無治療でも7日後に77%,14日後には87%が消失し10),我々のデータでもそれぞれ73%,87%が消失していた15)。このため,抗菌薬の投与開始を14日後から7日後に変更しても抗菌薬投与例は10%程度増加するだけであり,日本での実情を考慮して抗菌薬の投与を7日後からとした。第二点は,オランダのガイドラインでは2歳未満は24時間後再診とされていたが,高熱のときや症状が重篤なときの対応を明確化し,年齢による治療方針の違いをなくした。なお,その後に改訂されたオランダのガイドラインでは年齢による治療方針の違いは削除されている2)。

9)反復性中耳炎への対応

繰り返す急性中耳炎では保護者の不安が強く,さらに通院の負担も多い。通常6ヶ月間に3回以上あるいは12ヶ月間で4回以上急性中耳炎が発症した場合に反復性中耳炎とされている。経過観察(急性中耳炎が発症したときのみの治療),抗菌薬の予防投与,および鼓膜チューブ挿入の効果に関するいくつかのRCTがある。Casselbrantら41)の2年間の観察結果では,急性中耳炎の発症は経過観察群で1.08回/年,予防投薬群で0.60回/年,チューブ挿入群で1.02回/年であった。また,中耳貯留液が認められた期間はそれぞれ3.6ヶ月,2.4ヶ月,1.6ヶ月であった。さらに,1回目の再発までの期間はそれぞれ8.2ヶ月,22.1ヶ月,11.2ヶ月であった。この結果から抗菌薬の予防投薬およびチュ-ブ挿入は有効な治療方法であるとした。しかし,Rosefeldら8,

20)は12編のRCTの結果から,急性中耳炎の発症は臨床研究に登録される前は少なくとも1年間に3~4回以上であったが,その後は経過観察だけでも1年間に1.6回の発症に減少していることを指摘し,急性中耳炎は成長とともに減少していく疾患であるため,治療の選択には慎重であるべきだとしている。

長期の予防投薬や鼓膜チューブの挿入にはさまざまな問題点があり,まだ診療方針は確立されていない。このため本ガイドラインでは1年間は経過観察のみとすることを推奨する。治療法の最終決定は担当医の判断によるが,各治療方法の選択はその利点と問題点についての十分な説明と同意をもとに行われるべきである。

5.まとめ

急性中耳炎は大多数が自然治癒する予後良好の疾患である。多くのRCTからの結論は,抗菌薬の投与でわずかな短期効果(耳痛や発熱の改善)がみられるが,聴力の低下に直接関係する長期効果(中耳貯留液の消失)はないことである。このため耐性菌の増加を考慮すれば経口抗菌薬を制限した治療方針を基本とすべきであり,治療は患児のQOLに関係する耳痛の軽減および重症合併症の防止を目指したものとなる。また,わが国は海外諸国に比べ外来受診が容易で恵まれた医療状況にある。このため,患児のQOLや安全性を損なうことなく抗菌薬の使用を制限した方針の実行は十分に可能であると思われる。

参考文献

- Appelman CLM, et al. NHG standard otitis media acuta. (Guideline on acute

otitis media of the Duch College of General Practitioners.) Huisarts Wet 1990;

33:242-245

- Appelman CLM, et al.Otitis media acuta.NHG-standard. Huisarts Wet.1999;

42:362-366 [Full Text]

- Schilder AG, et al. International perspectives on management of acute

otitis media: a qualitative review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol

2004;68:29-36 [Medline]

- American Academy of Pediatrics Subcommittee on Management of Acute Otitis

Media. Diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics

2004;113:1451-1465 [Full

Text]

- Bluestone CD, et al. Definitions, terminology, and classification.

Diagnosis. In: Bluestone CD, et al, eds. Otitis Media in Infants and

Children.3rd ed.Philadelphia: W.B. Saunders, 2001:1-15,120-179.

- Kaleida PH, et al. Amoxicillin or myringotomy or both for acute otitis

media: results of a randomized clinical trial. Pediatrics 1991;87:466-474 [Abstract]

- 深澤 満,他. 小児科医のための中耳炎診療マニュアル.外来小児科2000;3:273-286.小児内科 2002;34:639-652

- Rosenfeld RM, et al. Clinical pathway for acute otitis media. In:

Rosenfeld RM. et al, eds. Evidence-based Otitis Media. Hamilton: BC

Decker,1999: 235-258

- Burke P, et al. Acute red ear in children: controlled trial of

non-antibiotic treatment in general practice. Br Med J 1991;303:558-562 [Abstract]

- van Buchem FL, et al. Therapy of acute otitis media: myringotomy,

antibiotics, or neither? A double-blind study in children. Lancet

1981;2:883-887 [Medline]

- van Buchem FL, et al. Otitis media: a new treatment strategy. Br Med J

1985;290:1033-1037 [Full Text]

- Damoiseaux RA, et al. Primary care based randomised, double blind trial of

amoxicillin versus placebo for acute otitis media in children aged under 2

years. Br Med J 2000;320:350-354 [Full

Text]

- Del Mar C, et al. Are antibiotics indicated as initial treatment for

children with acute otitis media? A meta-analysis. Br Med J 1997;314:1526-1529

[Full

Text]

- Rosenfeld RM, et al. Clinical efficacy of antimicrobial drugs for acute

otitis media: metaanalysis of 5400 children from thirty-three randomized

trials. J Pediatr 1994;124:355-367 [Medline]

- 深澤 満.中耳炎治療における抗菌薬の有効性.ワークショップ:抗菌薬の適正使用 第13回日本外来小児科学会学術集会. 仙台. 口述2003

- Berman S.Otitis media in children.N Engl J Med 1995:332;1560-1565 [Abstract]

- van Buchem FL, et al. Otitis media in children.Correspondence.N Engl J Med

1995:333;1151-1152

- Froom J, et al. Antimicrobials for acute otitis media? a review from the

international primary care network. Br Med J 1997;315:98-102 [Full

Text]

- Van Zuijlen DA, et al. National differences in incidence of acute

mastoiditis: relationship to prescribing patterns of antibiotics for acute

otitis media? Pediatr Infect Dis J 2001;20:140-144 [Medline]

- Rosenfeld RM. Natural history of untreated otitis media. In: Rosenfeld RM

et al, eds. Evidence-based Otitis Media. Hamilton: BC Decker,1999:157-177

- Eavey RD, et al. Otologic features of bacterial meningitis of childhood. J

Pediatr 1985;106:402-407 [Medline]

- Schutzman SA, et al. Bacteremia with otitis media. Pediatrics

1991;87:48-53 [Abstract]

- Powell KR. Fever without a forcus. In: Behrman et al, eds. Nelson Textbook

of Pediatrics 17th ed. Philadelphia: Saunders, 2004:841-846

- Rothrock SG, et al. Do oral antibiotics prevent meningitis and serious

bacterial infections in children with Streptococcus pneumoniae occult

bacteremia? A meta-analysis. Pediatrics 1997;99:438-444 [Abstract]

- Berman S, et al. Otitis media-related antibiotic prescribing patterns,

outcomes, and expenditures in a pediatric Medicaid population. Pediatrics

1997;100:585-592 [Abstract]

- Takata GS, et al. Evidence assessment of management of acute otitis media:

I. The role of antibiotics in treatment of uncomplicated acute otitis media.

Pediatrics 2001;108:239-247 [Full

Text]

- Hendrickse WA, et al. Five vs. ten days of therapy for acute otitis media.

Pediatr Infect Dis J 1988;7:14-23 [Medline]

- Kozyrskyj AL, et al. Treatment of acute otitis media with a shortened

course of antibiotics: a meta-analysis. JAMA 1998;279:1736-1742 [Medline]

- Cohen R, et al. Five vs. ten days of antibiotic therapy for acute otitis

media in young children. Pediatr Infect Dis J 2000;19:458-463 [Medline]

- Cohen R, et al. One dose ceftriaxone vs. ten days of

amoxicillin/clavulanate therapy for acute otitis media: clinical efficacy and

change in nasopharyngeal flora. Pediatr Infect Dis J 1999;18:403-409 [Medline]

- Cohen R, et al. A multicenter, randomized, double-blind trial of 5 versus

10 days of antibiotic therapy for acute otitis media in young children. J

Pediatr 1998;133:634-639 [Medline]

- Bluestone CD, et al. Ten-year review of otitis media pathogens. Pediatr

Infect Dis J 1992;11(suppl):S7-11 [Medline]

- Block SL.Causative pathogens, antibiotic resistance and therapeutic

considerations in acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1997;16:449-456 [Medline]

- Bertin L, et al. A randomized, double-blind, multicentre controlled trial

of ibuprofen versus acetaminophen and placebo for symptoms of acute otitis

media in children. Fundam Clin Pharmacol 1996;10:387-392 [Medline]

- Lorentzen P, et al. Treatment of acute suppurative otitis media. J

Laryngol Otol 1977;91:331-340 [Medline]

- Engelhard D, et al. Randomised study of myringotomy,

amoxycillin/clavulanate, or both for acute otitis media in infants. Lancet

1989;2:141-143 [Medline]

- Roddey OF Jr, et al. Myringotomy in acute otitis media. A controlled

study. JAMA 1966;197:849-853

- Cates C. An evidence based approach to reducing antibiotic use in children

with acute otitis media: controlled before and after study. Br Med J 1999;

318:715-716 [Full

Text]

- Siegel RM, et al. Treatment of otitis media with observation and a

safety-net antibiotic prescription. Pediatrics 2003;112:527-531 [Full

Text]

- Little P, et al. Pragmatic randomised controlled trial of two prescribing

strategies for childhood acute otitis media. Br Med J 2001;322:336-342 [Full

Text]

- Casselbrant ML, et al. Efficacy of antimicrobial prophylaxis and of

tympanostomy tube insertion for prevention of recurrent acute otitis media:

results of a randomized clinical trial. Pediatr Infect Dis J 1992;11:278-286

[Medline]

トップに戻る

トップに戻る

1.はじめに

急性副鼻腔炎は上気道炎に普通に合併する疾患である。その多くはウイルスが原因であり自然治癒する。しかし,細菌性副鼻腔炎との鑑別が難しいこともあり,膿性鼻汁を理由に抗菌薬が処方される傾向にある。海外の臨床研究をもとに本疾患の診断法の現状を考察し,耐性菌時代にふさわしい治療法を提案したい。

2.診断指針

急性副鼻腔炎は症状として鼻汁や鼻閉があり,所見として膿性鼻汁あるいは後鼻漏を認める疾患とする。咳嗽や発熱などの症状を伴うこともある。

3.治療指針

- 大部分はウイルスが原因であり,膿性鼻汁がみられても10~14日間は抗菌薬を使用しない。

- 下記の条件の1つを満たすとき急性細菌性副鼻腔炎と診断し,抗菌薬投与を考慮する。

- 症状や所見が10~14日以上軽快することなく持続した場合(10day-mark)

- 顔面の腫脹や疼痛が発現した場合

- 上気道炎の経過中に高熱を伴って症状や所見が増悪する場合

- 画像診断はウイルス性と細菌性を鑑別できないため通常は必要ない。治療に反応しない例や合併症を伴う時,再発を繰り返す場合にのみ適応となる。

- 細菌性副鼻腔炎であっても60~79%が自然に軽快するので,重症感がなければ抗菌薬なしで慎重経過観察する。抗菌薬を使う場合,その選択は中耳炎のガイドラインに準ずる。

4.解 説

副鼻腔炎は病期の長さから急性(10~30日),亜急性(30~90日),慢性(90日以上)に分類される。ここでは急性副鼻腔炎を取り扱うこととする。また,1歳未満では副鼻腔自体が未発達であるため,本ガイドラインの適用年齢を1歳以上の小児とする。

1)病態生理

副鼻腔は骨質で区画された洞窟状の構造をなしており,繊毛を有する上皮細胞で内張りされている。篩骨洞と上顎洞は出生時にすでに存在しているが,前者だけが含気しており,後者の含気は4歳以降になる。他の副鼻腔の発達はもっと遅く,蝶形骨洞は5歳頃から,前頭洞は7歳前後から発達しはじめ思春期頃に完成する1)。したがって,年齢が低いほど副鼻腔炎にはなりにくいと考えられる。

副鼻腔は,粘液繊毛浄化機能により通常は無菌的に保たれている。洞からの排出口は中鼻道に開口するが,1~3mmと非常に細いため粘膜の浮腫や機械的因子で容易に閉塞される。その原因として,もっとも頻度が高いのはウイルス性上気道炎,ついでアレルギー性炎症である。閉鎖された副鼻腔は陰圧となるため再開口のとき鼻道の常在菌を引き込むことになり,細菌数が多い場合などに細菌性副鼻腔炎が発症する2)。

2)原因病原体

ウイルスではライノウイルスやパラインフルエンザウイルス,アデノウイルス等の各種の上気道炎ウイルスが原因病原体である。細菌では肺炎球菌が35~42%,インフルエンザ菌とモラキセラ・カタラーリスは同率の21~28%であり,急性中耳炎のものと共通している。その他に溶連菌と嫌気性菌も同率の3~7%認められる3)。

副鼻腔炎のMRI所見

|

A:正常の副鼻腔像

B:粘膜の浮腫を認める

C:副鼻腔内に貯留液を認める

(Reproduced with permission from Pediatrics, 111:e586-e589, CopyrightⒸ2003

by the AAP)

Kristoらの調査によると、感冒の児の60%でCの所見が見られたが、ほぼ全員が自然に軽快した6)。

|

3)ウイルス性と細菌性の鑑別診断

実は急性副鼻腔炎の頻度はとても多い。感冒は鼻副鼻腔炎(rhinosinusitis)とも呼ばれ,副鼻腔にもウイルスが進入し炎症が起きている。ウイルス感染だけでも副鼻腔粘膜が腫脹し液体が貯留するが,自然に治癒する4,

5, 6)。二次感染が起きれば細菌性副鼻腔炎が発症するが,その頻度は少なく0.5~5.0%と推定されている7,

8, 9,

10)。まれに,眼窩や頭蓋内に炎症が波及して眼窩蜂窩織炎,静脈洞血栓症,髄膜炎などの重篤な合併症を併発することがある1)。

副鼻腔は,中耳炎や咽頭・扁桃炎などと違って病変部を直視下に確認できないため,どのように診断するかが問題となる。症状は鼻汁,鼻閉,日中の咳,発熱であり,そのほかに低あるいは無臭症,口臭,顔面の腫脹や疼痛,上顎の歯痛,頭痛などを伴えば細菌性を疑うことになる11, 12,

13)。しかし,顔面腫脹などの特徴的症状は小児においてみられることは少ない14)。また成人例での検討だが,鼻粘膜の発赤や腫脹,鼻腔内の膿性鼻汁,咽頭の後鼻漏が認められても両者の鑑別は難しい15)。さらに,鼻汁培養で菌が検出されても副鼻腔炎の原因菌とみなすことはできない。上顎洞を穿刺すれば診断できるが,一般外来で行うには侵襲的であり重篤な症例以外は勧められない。

4)10day-mark

以上のように,ウイルス性と細菌性を鑑別する簡便な方法はないが,Waldらは臨床症状の持続期間に注目した。ウイルスによる感冒症状はほとんど7~10日以内に軽快し,症状が残っていたとしてもすでにピークを越え回復に向かいはじめている16)。症状が軽快することなく10~30日間持続した症例を選んでX線検査をしたところ,その80%の患者で副鼻腔炎の所見が認められた17)。このような患者に対して上顎洞穿刺による細菌培養を施行したところ,約70%の患者で有意な細菌が検出された18)。以上の研究から,Waldらは細菌性とウイルス性の鑑別にはこの症状の持続期間(10~14日)を基準とすることが重要であるとし,10day-markとして提案した7,

19)。

さらに同研究者らは,10day-markとX線検査で診断された患者を対象としてアモキシシリンとアモキシシリン・クラブラン酸カリウム,プラセボでランダム化比較試験したところ,治療10日目での判定で治癒+改善がそれぞれ,83%,75%,60%であった。抗菌薬は有効という結果であったが,抗菌薬を使わなくても半数以上は改善していた17)。こういった研究から,この10day-mark,すなわち上気道炎の症状が10~14日以上続くという基準が現在の海外の教科書やガイドラインの主流となっている1,

20,

21)。私たちの調査でも,合併症のない感冒の場合,激しい咳,鼻汁などの症状はほぼ10日以内で治まっており22),本ガイドラインでもこの基準を採用した。

また,頻度は少ないが,39℃以上の高熱を伴って膿性鼻汁,頭痛,顔面痛などの症状が悪化する場合がある。このような症例では細菌性副鼻腔炎の重症例の可能性があり,10日を待たずに画像診断を積極的に行う1,

20,

21)。

5)画像診断

単純X線やエコ-,CT,MRIなどの検査は欧米では不必要とする論文が多い。Gwaltneyらは,感冒の成人患者についてCT検査を行ったところ,31人中87%に上顎洞に液体貯留などの所見を認めた。14人について2週間後に再CT検査を行ったところ,11人(79%)が抗菌薬の投与なしに完全に,あるいは著明に軽快していた5)。Kristoらは,呼吸器感染症の小児例における副鼻腔炎の病変についてMRIを用いて解析した。その結果,60人中36人(60%)で上顎洞に同様の所見を認めたが,2回目の検査では,そのほとんどが抗菌薬の投与なしに軽快・治癒していた6)。以上のように,画像診断は抗菌薬の適応を示すものではなく,過剰な放射線被曝を避けるためにもルーチン検査としては不必要である20,

21)。ただし,重症例や合併症を伴う例,再発を繰り返す例ではその診断や評価に必要となる。

6)治 療

急性副鼻腔炎は米国において成人では5番目に,小児では中耳炎についで2番目あるいは3番目に抗菌薬処方されている疾患である3,

23)。しかし,本疾患における抗菌薬の有用性については成人領域でも議論がある24)。小児においては先に述べたように,Waldらはランダム化比較試験で抗菌薬治療が有効であったと報告した17)。しかし,15年後,Garbuttらは米国小児科学会のガイドライン21)に従って10day-markのみで選んだ患者を対象に,Waldらと同じ薬でランダム化対照試験を行った25)。治療14日目の判定で,症状の改善率はアモキシシリン群79%,アモキシシリン・クラブラン酸カリウム群81%,プラセボ群79%と抗菌薬に効果が認められず,Waldらの報告と相反する結果となった。

その原因は診断基準の不確かさに起因していると思われる。すなわち,10day-markで選ばれた患者のうち,前述のように80%が副鼻腔炎であり,その70%が細菌性であるとすれば,80%×70%=56%が細菌性と推定される20)。従って,この基準を満たす患者の約半数はウイルス性と考えられ抗菌薬の効果が期待できない。ということは,ランダム化対照試験を行っても対象患者選択のわずかな違いによって,どのような結果にもなりうるであろう。

また,両研究とも長引く上気道炎の有症状患者を対象としているが,WaldらはX線検査で副鼻腔に異常所見が認められた患者を調査したのに対し,Garbuttらは臨床所見のみで診断した患者を扱っている。対象患者数は前者が93人で後者が161人,患者の平均年齢は前者のほうが少し幼少で(AMPC投与群で前者が5.5歳に対し後者では7.5歳),後者では重症患者は除外,前者は小児病院の1施設で行われたが,後者は郊外にある3つの小児科診療所で行われたなどの違いがある。両者の成績の違いはこれらの諸条件の差違も反映していると思われるが,Garbuttらの調査法が開業医の診療実態に合っていると思われる。

このように,10day-markでは患者の絞込みは不十分なので,耐性菌対策の見地に立てば問題点も多い。たとえこの条件を満たしても,全身状態が良くて顔面の腫脹や疼痛がなく,重症感がなければ,抗菌薬なしで経過観察(wait

and see approach)が推奨される26)。その際の判断材料としては,これらの所見のほかにCRP値や赤沈値が参考となる27,

28)。眼窩や頭蓋内の合併症は頻度的にまれなので,抗菌薬の予防投与よりも慎重経過観察が勧められる。その際,発熱や顔面痛,不機嫌,眼周囲の発赤・腫脹などの出現に注意が必要である。

使用抗菌薬については,対象起炎菌が急性中耳炎と同じなので薬剤の選択や使用量は中耳炎ガイドラインに準ずる。この治療で軽快せず症状が重篤であれば,副鼻腔穿刺などを考慮して耳鼻科専門医に紹介する。

5.まとめ

急性副鼻腔炎の患者で抗菌薬の適応を正確に決めるのは難しい。10day-markには問題点もあるが,抗菌薬適応患者をスクリーニングできるという点では有益である。膿性鼻汁があっても10~14日間は抗菌薬を処方しないことが重要であり,また,この基準を満たしたとしても,重症例でなければ抗菌薬なしでの経過観察(wait

and see

approach)が勧められる。

<付記>

本邦では,慢性副鼻腔炎に対してマクロライド少量長期投与療法が行われているが,小児ではその有効性について現時点では十分なエビデンスはない。また,肺炎球菌やヘリコバクターピロリ等のマクロライド耐性菌が急増しており,本療法がその原因になっているとの指摘もある。積極的に勧められる治療法ではなく,慎重な対応が求められる。また,上顎洞洗浄法やアデノイド切除手術も効果は不確かであるうえ,これらの治療を行わなくても,多くは10歳までに自然治癒するという報告もある29)。

参考文献

- Pappas DE, et al. Sinusitis. In:Behrman RE, et al, eds. Nelson Textbook of

Pediatrics 17th ed. Philadelphia: Saunders, 2004;1391-1393

- Wald ER. Sinusitis. In:Jensen HB, et al, eds. Pediatric Infectious

Diseases. Principles and Practice 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders,

2002:760-770

- Sinus and Allergy Health Partnership. Antimicrobial treatment guidelines

for acute bacterial rhinosinusitis. Otolaryngology-Head and Neck Surgery

2000;123:S1-S32 2004;130:S1-45 [Full

Text]

- Puhakka T, et al. Sinusitis in the common cold. J Allergy Clin Immunol

1998;102:403-408 [Abstract]

- Gwaltney JM Jr, et al. Computed tomographic study of the common cold. New

Engl J Med 1994;330:25-30 [Abstract]

- Kristo A, et al. Paranasal sinus findings in children during respiratory

infection evaluated with magnetic resonance imaging. Pediatrics

2003;111:e586-589 [Full

Text]

- Ueda D, et al. The ten-day mark as a practical diagnostic approach for

acute paranasal sinusitis in children. Pediatr Infect Dis J

1996;15:576-579 [Medline]

- Gwaltney JM Jr. Acute community-acquired sinusitis. Clin Infect Dis 1996;

23:1209-1223

- Dingle JH, et al. Illness in the home: a study of 25,000 illnesses in a

group of Cleveland families. Cleveland, Ohaio. The Press of Western Reserve

University, 1964:347

- Berg O, et al. Occurrence of asymptomatic sisusitis in common cold and

other acute ENT-infections. Rhinology 1986;24:223-225

- Brook I, et al. Medical management of acute bacterial sinusitis.

Recommendation of a clinical advisory committee on pediatric and adult

sinusitis. Ann Otol Rhino Laryngol 2000;109:2-20 [Full Text]

- Engels EA, et al. Meta-analysis of diagnostic tests for acute sinusitis. J

Clin Epidemiol 2000;53:852-862 [Medline]

- Young J, et al. The clinical diagnosis of acute bacterial rhinosinusitis

in general practice and its therapeutic consequences. J Clin Epidemiol

2003;56:377-384 [Medline]

- Dowell SF, et al. Appropriate use of antibiotics for URIs in children:

PartⅠ. Otitis media and acute sinusitis. Am Fam Physician 1998;58:1113-1118

[Full Text]

- Lacroix JS, et al. Symptoms and clinical and radiological signs predicting

the presence of pathogenic in acute rhinosinusitis. Acta Otolaryngol

2002;122:192-196 [Medline]

- Wald ER, et al. Upper respiratory tract infections in young children:

duration of and frequency of complications. Pediatrics 1991;87:129-133 [Abstract]

- Wald ER, et al. Comparative effectiveness of amoxicillin and

amoxicillin-clavulanate potassium in acute paranasal sinus infections in

children: a double-blind, placebo-controlled trial. Pediatrics

1986;77:795-800 [Abstract]

- Wald ER, et al. Treatment of acute maxillary sinusitis in childhood: a

comparative study of amoxicillin and cefaclor. J Pediatr 1984;104:297-302 [Medline]

- Wald ER. Acute sisusitis in children. Adv Otolaryngol Head Neck Surg

1988;2:165-188

- O’Brien KL, et al. Acute sinusitis-principles of judicious use of

antimicrobial agents. Pediatrics 1998;101(suppl):174-177 [Full

Text]

- Subcommittee on Management of Sinusitis and Committee on Quality

Improvement. Clinical practice guideline: management of sinusitis. Pediatrics

2001;108:798-808 [Full

Text]

- 草刈 章, 他. 多施設における咳、鼻汁患者の転帰調査. 第14回日本外来小児科学会.

WS-7「小児上気道炎に対する抗菌薬適正使用ガイドライン作成の試み」口述.2004

- Finkelstein JA, et al. Reduction in antibiotic use among US

children,1996-2000 Pediatrics 2003;112:620-627 [Full

Text]

- Bucher HC, et al. Effect of amoxicillin-clavulanate in clinically

diagnosed acute rhinosinusitis: a placebo-controlled, double-blind, randomized

trial in general practice. Arch Intern Med 2003;163:1793-1798 [Medline]

- Garbutt JM, et al. A randomized, placebo-controlled trial of antimicrobial

treatment for children with clinically diagnosed acute sinusitis. Pediatrics

2001;107:619-625 [Full

Text]

- Kahn J, et al. ‘Sinusitis’? Pediatrics 2002;110:192-193 [Full

Text]

- Hansen JG, et al. Predicting acute maxillary sinusitis in a general

practice population. Br Med J 1995;311:233-236 [Full

Text]

- Savolainen S, et al. Do simple laboratory tests help in etiologic

diagnosis in acute maxillary sinusitis? Acta Otolaryngol

1997;529(suppl):144-147 [Abstract]

- Otten FW, et al. Long-term follow-up of chronic therapy resistant purulent

rhinitis in children. Clin Otolaryngol 1992;17:32-33 [Medline]

トップに戻る

トップに戻る

1.はじめに

咳/気管支炎は日常よくみられる疾患で,多くは自然治癒する。しかし,咳や高熱など肺炎と症状が類似しており,病初期にはのちに肺炎に進展するか否かの予測は難しいため,予防的に抗菌薬が使われることが多い1)。このような対応は今日の耐性菌時代にふさわしいとはいえない。本ガイドラインでは,国内外の臨床研究に基づき,抗菌薬適正使用のための指針を提案したい。

2.診断指針

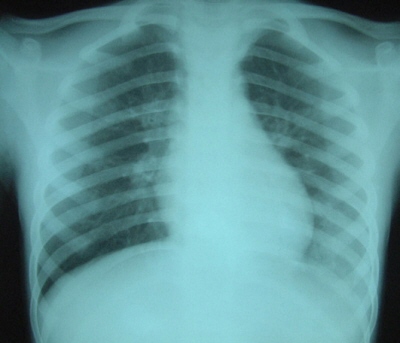

咳/気管支炎は咳を主症状とする疾患で,同時に発熱や痰,肺雑音を伴うこともある。胸部X線検査では肺炎を疑わせる所見を認めない。

3.治療指針

- 咳/気管支炎の原因はほとんどがウイルスであり,基礎疾患のない患者では抗菌薬を使用しない。

- 肺炎マイコプラズマや肺炎クラミジアの場合は,病態が気管支炎にとどまる限り,通常抗菌薬は不要である。

- 百日咳と診断されればエリスロマイシン30~50mg/kg/日を投与する。

4.解 説

急性気管支炎は一つの疾病単位ではなく,その臨床的概念はあいまいなので,ここでは,小児の咳全般を扱うという意味でタイトルを咳/気管支炎とした。

1)咳/気管支炎の病因

病因病原体はほとんどがウイルス(インフルエンザウイルス,パラインフルエンザウイルス,RSウイルス,アデノウイルス,ライノウイルス,コロナウイルス,ヒューマンメタニューモウイルスなど)であり,一部は肺炎マイコプラズマや肺炎クラミジア,百日咳菌である2)。本邦では肺炎球菌やインフルエンザ菌,モラキセラ・カタラーリスも原因菌とされているが,それを証明した研究は少ない3)。海外では,喀痰からこれらの菌が検出されても基礎疾患のない患者では起炎菌としてのエビデンスはないとされており4,

5, 6),Nelson

Textbook of

Pediatricsでも二次感染の原因菌としてのみ位置づけられている7)。

2)肺炎との鑑別

咳/気管支炎の治療でもっとも重要なことは細菌性肺炎や非定型肺炎との鑑別である。幸い,かつて膿胸の原因として恐れられた黄色ブドウ球菌性肺炎は現在まれな状況となった8)。新生児や肺の基礎疾患,免疫機能の低下などがない限り,肺炎と診断されてから治療しても十分間に合う。

細菌性肺炎を疑う症状としては,発熱や全身倦怠感,湿性咳,病状の急速な悪化などであり,ガス交換が不十分であれば浅表性の多呼吸となる(1歳未満50回/分以上,2~5歳40回/分以上)。鼻翼呼吸や陥没呼吸,呻吟,チアノーゼを伴えば重症を意味する9,

10)。理学所見として湿性ラ音が聴取されたり,呼吸音が減弱している場合には注意が必要である。また,血液検査で白血球数の増多やCRP値の上昇がみられれば,細菌性肺炎の可能性が高くなる10,

11)。

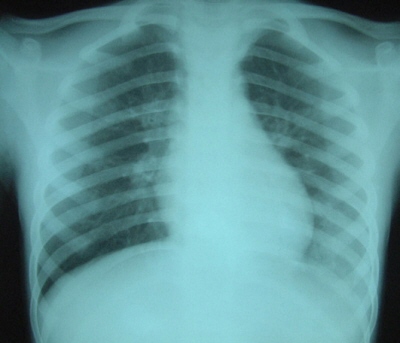

マイコプラズマ肺炎

|

| 5歳男児。発熱4日目。乾性咳嗽を認める。胸部聴診所見は異常なし。X線検査で左下肺野に浸潤影を認めた。 |

肺炎マイコプラズマなどの非定型病原体による肺炎では,発熱の程度は様々で乾性の激しい咳が特徴であるが,乳幼児では湿性咳の場合も多い。理学所見は正常であることも多いため,正確に鑑別する唯一の方法は胸部X線検査である(写真)6)。発熱が続く場合や,熱がなくても咳込みがひどい時には胸部X線検査を考慮する。肺野に陰影が認められれば,肺炎のガイドラインにしたがって治療する9)。

3)抗菌薬の有効性―治療指針の根拠―

急性気管支炎の定義の不確かさや細菌学的データ不足,そして高頻度の自然治癒が適切な治療法の確立を妨げている。しかしながら,急性気管支炎の治療に関しては,湿性咳の成人患者を対象にランダム化比較試験が7つ報告されている。このうち4つの研究では,抗菌薬使用群ではわずかであるが咳の期間が短縮し仕事への復帰が早まった12,

13,

14,

15)。残り3つの研究では,プラセボ群と比べて治療結果に違いはみられなかった16,

17, 18)。これらの研究のメタアナリシスでも抗菌薬の有用性は限定的であった19, 20,

21, 22)。すなわち,Faheyらの分析によれば,治療開始7~11日目での湿性咳の改善率は抗菌薬投与群で64.0%(228名/356名),プラセボ群で60.2%(207名/344名)とほとんど差がなかった19)。またBentらの分析でも,抗菌薬投与群では咳の期間が半日程度短くなるだけで,統計的有意差は見出せなかった20)。

小児における調査では,咳と鼻汁の患者89名を対象にペニシリン,アンピシリン,エリスロマイシンおよびプラセボによるランダム化比較試験が行われたが,いずれの抗菌薬にも症状の軽減効果はみられなかった23)。

ウイルス性と判断されても細菌の二次感染を防ぐ目的で抗菌薬が処方されることも多いが,その効果は否定的である。Townsendらは,ウイルス性上気道感染症と診断された小児781例にクロラムフェニコール,ペニシリン,スルフォナマイドおよび対症療法でランダム化比較試験を行い,細菌二次感染の予防効果を調べた。その結果,肺炎や中耳炎,扁桃炎などの合併症は抗菌薬投与群で13.5%(57/423例),対症療法群で14.8%(53/358例)と差異はみられなかった。このうち肺炎の合併は両群ともに同数の5例であった24)。

4)病因別の診療指針

- ウイルス性気管支炎

- ウイルス性気管支炎は通常2週間あまりで自然軽快する呼吸器感染症であり,咳が主症状で喀痰や熱を伴うこともある。聴診所見は正常,もしくは湿性や乾性のラ音や呼気の延長がみられることがある。時に,肺炎を除外するために胸部X線検査が必要となる。

発熱はウイルス性気管支炎では通常みられる症状のひとつである。一般に2~3日で自然に解熱するが,RSウイルスやライノウイルスでも1週間続くことがある。人へのウイルス感染実験や調査でも,まず,くしゃみ,発熱,咽頭痛,筋肉痛の症状が現れ,これらが軽減したあとに咳が出はじめ,対象者の17%で14日間以上持続した25,

26)。喀痰が膿性になっても必ずしも細菌の二次感染を示唆するものではない2)。咳に痰が絡んでも長引いても,大部分はウイルス性気管支炎であり細菌性を意味するものでない。一般に白血球数やCRP値は正常であるが,アデノウイルスやRSウイルスでは高値をとることもあり27),鼻汁や咽頭ぬぐい液による迅速診断が重要である。

多くは自然治癒するが,時に重症化がみられ注意が必要となる。たとえばRSウイルスによる細気管支炎の場合,3ヶ月未満の乳児では熱がなくても呼吸状態が急速に悪化したり,無呼吸発作が起きることがある。酸素投与を含む呼吸管理が必要なことも多いので,適切な診断が求められる。アデノウイルスによる気管支炎では重症ウイルス性肺炎に進展することもある。抗ウイルス剤治療は一部の疾患に限られており,治療法がないためより慎重な対応が求められる。ウイルス性肺炎に進展した場合,重症例も少なくなく,多呼吸や喘鳴がひどい症例や全身状態が悪い症例では入院が勧められる。

元気で全身状態も悪くない,胸部X線検査も血液検査も正常,しかし咳と発熱が続く症例は日常よく経験される。こういった症例では,抗菌薬を使用せず慎重経過観察(wait

and see approach)を提案したい。その際,年齢や状況によっては毎日診察するといった対応も必要である。

- 非定型病原体による気管支炎

- 肺炎マイコプラズマによる気管支炎は,学童や中高生では長引く咳の原因となるが4),PCR法のデータによれば小児での頻度は急性気管支炎の6.3%(13/207)に過ぎない28)。病初期には通常発熱を伴うが,ウイルス性気管支炎と異なり鼻汁はないことが多い。発病4日以内にエリスロマイシンを内服すれば咳の期間が短縮するが,治療が遅れた場合その効果は顕著でないとの報告がある29,

30,

31)。また,海外のガイドラインや成書では咳がひどくない場合や肺炎を併発しない限り,一般に抗菌薬の必要性はないとされている4,

32)。ランダム化比較試験でも有効性について否定的な結果が報告されている15)。乳児ではまれに細気管支炎の原因になるとの報告33)もあるが,一般に軽症例が多い。

肺炎クラミジアによる気管支炎も,遷延した咳の場合に疑うべき疾患のひとつである34)。エリスロマイシンなどで治療しても咳が数週から数ヶ月続くこともあり,その効果は一定しない10,

34)。

実際の臨床では,これら非定型病原体による気管支炎を確定診断することは難しい。しかし,これらは自然治癒するので,胸部X線所見で肺炎像がなければ通常抗菌薬は不要である。薬の副作用や耐性菌を考慮すれば,少しの効果を求めて抗菌薬を一律投与する正当性はない。エリスロマイシンの投与を考慮する場合でも,咳が10日以上長引き,日常生活を妨げるほどの激しい咳の症例に限定すべきである4,

6)。

- 百日咳

- 百日咳は笛声を伴った発作性の咳が特徴で,通常発熱や鼻汁はなく,肺雑音も聴取されない。病初期はウイルス性と鑑別できず,診断は流行状況,ワクチン歴の問診,リンパ球優位の白血球数増多,血清学的方法,培養等で行う。学童や中高生の場合,笛声がなく白血球数増多もみられない非典型例も多く,診断には抗体検査が必要である35)。

カタル期にエリスロマイシン30~50mg/kg/日で治療すれば病気の期間を短縮できるが,痙咳期に入っていればその効果はあまり期待できない35)。カタル期での診断は難しいため,早期治療が可能なのは集団発生や家族内での二次感染の場合に限られる。痙咳期の抗菌薬投与は周囲への感染を防ぐ目的で行われる。6ヶ月未満の乳児で,無呼吸やチアノーゼがある場合は入院が必要である。

- その他

- 長引く咳では気道の過敏性やアレルギー性の咳がその原因であることが多い。このような患者では気管支拡張剤に反応し咳が軽減する36)。膿性鼻汁や後鼻漏を伴う場合は副鼻腔炎を考慮する(「急性副鼻腔炎」の項参照)。咳が著しく長引き4週間から8週間続いた場合は,気道異物や肺結核,線毛運動機能異常などまれな病気も鑑別する必要がある。できれば抗菌薬の投与は控え,正しい診断を得ることを優先すべきである4)

。

5.まとめ

咳/気管支炎の大部分はウイルス感染であり,抗菌薬が必要なケ-スは少ない。非定型病原体による気管支炎であっても多くは自然治癒する。肺炎に対しては,詳しい問診と丁寧な診察,胸部X線検査およびwait

and see

approachで早期診断が可能である。肺炎を恐れるあまり一律に抗菌薬を投与すれば,耐性菌の蔓延を招き,逆に治療に難渋する症例が増えるであろう37)。

<付記>

クループ(laryngotracheobronchitis)は吸気性喘鳴を主症状とする上気道閉塞性疾患で,パラインフルエンザなどのウイルスやアレルギーが原因である。したがって抗菌薬の適応はない。まれに細菌性気管炎(tracheitis)を続発することがあるが,抗菌薬の予防効果は認められない。呼吸状態の慎重な経過観察で対応すべきである。

急性喉頭蓋炎はインフルエンザ菌b型などが原因で,発熱と咽頭痛を訴え,初期には咳や吸気性喘鳴を伴わない。時間単位で急速に呼吸状態が悪化するので,経口抗菌薬で対応することはできない。治療は挿管による気道確保が最優先される38)。

参考文献

- Kawamoto R, et al. A study of clinical features and treatment of acute

bronchitis by Japanese primary care physicians. Fam Pract 1998;15:244-251 [Full Text]

- Carroll KC. Laboratory diagnosis of lower respiratory tract infections:

controversy and conundrums. J Clin Microbiol 2002;40:3115-3120 [Full

Text]

- 石和田稔彦、 他. 乳児急性下気道感染症の疫学. 感染症学雑誌1996;70:470-478

- O’Brien KL, et al. Cough illness/bronchitis-principles of judicious use of

antimicrobial agents. Pediatrics 1998;101(suppl):178-181 [Full

Text]

- Gonzales R, et al. Principles of appropriate antibiotic use for treatment

of uncomplicated acute bronchitis: background. Ann Intern Med

2001;134:521-529 [Abstract]

- Bartlett JG, et al. Practice guidelines for the management of community-acquired

pneumonia in adults. Clinical Infectious Diseases 2000;31:347-382 [Full

Text]

- Orenstein DM. Bronchitis. In:Behrman RE, et al, eds. Nelson Textbook of

Pediatrics 16th ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 2000:1284-1285

- 中村 明. 気管支肺感染症病因診断の問題点ーEBMの時代を迎えてー. 日本小児科学会雑誌2003;107:1067-1073

- 小児呼吸器感染症診療ガイドライン作成委員会. 日本小児呼吸器疾患学会・日本小児感染症学会. 肺炎. 上原すゞ子, 他監修.

小児呼吸器感染症診療ガイドライン2004. 東京:協和企画,2004:36-54

- Baltimore RS. Pneumonia. In:Jensen HB, et al, eds. Pediatric Infectious

Diseases. Principles and Practice 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders

2002:794-831

- Korppi M. Non-specific host response markers in the differentiation

between pneumococcal and viral pneumonia: what is the most accurate

combination? Pediatr Int 2004;46:545-550 [Medline]

- Dunlay J, et al. A placebo-controlled, double-blind trial of erythromycin

in adults with acute bronchitis. J Fam Pract 1987;25:137-141 [Medline]

- Franks P, et al. The treatment of acute bronchitis with trimethoprim and

sulfamethoxazole. J Fam Pract 1984;19:185-190 [Medline]

- Verheij TJM, et al. Effects of doxycycline in patients with acute cough

and purulent sputum: a double blind placebo controlled trial. Br J Gen Pract

1994;44:400-404 [Medline]

- King DE, et al. Effectiveness of erythromycin in the treatment of acute

bronchitis. J Fam Pract 1996;42:601-605.[Medline]

- Stott NC, et al. Randomised controlled trial of antibiotics in patients

with cough and purulent sputum. Br Med J 1976;2:556-559 [Medline]

- Williamson HA. A randomized, controlled trial of doxycycline in the

treatment of acute bronchitis. J Fam Pract 1984;19:481-486 [Medline]

- Brickfield FX, et al. Erythromycin in the treatment of acute bronchitis in

a community practice. J Fam Pract 1986;23:119-122 [Medline]

- Fahey T, et al. Quantitative systematic review of randomised controlled

trials comparing antibiotic with placebo for acute cough in adults. Br Med J

1998; 316:906-910 [Full Text]

- Bent S, et al. Antibiotics in acute bronchitis: a meta-analysis. Am J Med

1999; 107:62-67 [Medline]

- Orr PH, et al. Randomized placebo-controlled trials of antibiotics for

acute bronchitis: a critical review of the literature. J Fam Pract

1993;36:507-512 [Medline]

- Smucny JJ, et al. Are antibiotics effective treatment for acute

bronchitis? A meta-analysis. J Fam Pract 1998;47:453-460 [Medline]

- Gordon M, et al. The value of antibiotics in minor respiratory illness in

children. A controlled trial. Med J Aust 1974;1:304-306

- Townsend EH Jr, et al . Prevention of complications of respiratory

illnesses in pediatric practice. A double-blind study. N Engl J Med

1962;266:683-689

- Cate TR, et al. Production of tracheobronchitis in volunteers with

rhinovirus in a small-particle aerosol. Am J Epidemiol 1965;81:95-105

- Gwaltney JM Jr, et al. Rhinovirus infections in an industrial population.

II. Characteristics of illness and antibody response. JAMA. 1967;202:494-500

- 小西芳樹, 他. 当院におけるRSウイルス迅速検査陽性入院児2年間のまとめ. 小児科臨床2003;56:881-886

- 諸角美由紀, 他. Mycoplasma pneumoniae の迅速検索を目的としたPCR―小児呼吸器感染症検体を用いて―.

日本化学療法学会雑誌2003;51:289-298 [Full

Text]

- Broome CV, et al. An explosive outbreak of Mycoplasma pneumoniae infection

in a summer camp. Pediatrics 1980;66:884-888

- Stevens D, et al. Mycoplasma pneumoniae infections in children. Arch Dis

Child 1978;53:38-42 [Abstract]

- Broughton RA. Infections due to Mycoplasma pneumoniae in childhood.

Pediatr Infect Dis J 1986;5:71-85

- Committee on Infectious Diseases 2001-2003. Mycoplasma pneumoniae

infection. In:Abramson JS, et al, eds. Red Book. 26th ed. Elk Grove Village:

American Academy of Pediatrics 2003:443-445

- Henderson FW, et al. The etiologic and epidemiologic spectrum of

bronchiolitis in pediatric practice. J Pediatr 1979;95:183-190

- 沼崎 啓. クラミジア・ニューモニエ肺炎. 小児科臨床2002;55:645-649

- Committee on Infectious Diseases 2001-2003. Pertussis. In:Abramson JS, et

al, eds. Red Book. 26th ed. Elk Grove Village: American Academy of Pediatrics

2003:472-486

- Konig P. Hidden asthma in childhood. Am J Dis Child 1981;135:1053-1055 [Abstract]

- 森本佳代子,

他.ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症による成人呼吸窮迫症候群(ARDS)にて致死的経過をとった1女児例.小児科臨床1997;50:1139-1143

- Rotta AT, et al. Respiratory emergencies in children.Respir Care

2003;48:248-258; discussion 258-260 [Full Text]

トップに戻る

トップに戻る

フォーカス不明の発熱

(fver without a focus, fever without a source ) |

1.はじめに

小児の発熱の大部分は自然に治癒するウイルス感染によるものだが,中には稀な重症細菌感染症が含まれる。多くの発熱児の中から重症細菌感染症を早期に診断し治療することは,小児の外来診療における最大の課題である。しかし,病初期には発熱のほかに症状や所見に乏しく,その原因を特定できない場合も多い。受診後に症状が顕在化し重症細菌感染症と診断される場合もある。わが国では,このようなフォーカス不明の発熱児に対して見逃しのリスクを恐れ一律に抗菌薬を処方する傾向にあり1),耐性菌増加の一因となっている。

重症例の見逃しを最小限に抑えるためには,このような患者のリスク評価を適切に行うことが重要である。そして,危険度の高い児に限定して抗菌薬を投与することで,抗菌薬の総使用量を減らし,耐性菌の蔓延を阻止することができると考える。

2.発熱の診療

口腔粘膜疹

|

|

今回のガイドラインは発熱(腋窩温で38℃以上)後48時間以内に受診した患者を対象とする。明らかな咽頭炎や扁桃炎,気管支炎,仮性クループ,口腔粘膜疹(写真)などの症状や所見があれば感染巣があると判断する2)。また,咽頭所見や発疹によってエンテロウイルス,ヘルペスウイルス,HHV6の感染が診断できる場合がある3)。流行状況によっては,インフルエンザやアデノウイルス,RSウイルス等の迅速検査キットを使用し原因病原体を特定する4)。1歳未満の男児および2歳未満の女児では尿路感染症を考え尿検査も必須である。なお,尿路感染症の10~20%は膿尿を伴わないため,確定診断には導尿カテーテルにより採取した尿で定量培養を行う必要がある5)。採尿バックからの培養は,雑菌の混入が避けられないために推奨しない。

以上により,発熱の原因が特定できれば診断に応じた治療を行う。発熱の原因を特定できない場合にはフォーカス不明の発熱と判断する。

3.診療指針

今回の診療指針はoccult bacteremia(以下,OB)の研究をもとにBaraffらが提唱した指針6)に基づいたものであり,生後3ヶ月以上で免疫不全等の基礎疾患のない児を対象とする。生後3ヶ月未満はデータがなく,今回のガイドラインの対象外である。なお,解熱剤で体温が一時的に下がっても重症細菌感染症を否定することはできないため7,

8),以下に記載する体温は経過中の最高体温とする。

- 全身状態が重篤な場合

- チアノーゼ,意識障害,呼びかけへの反応に乏しい場合,重度の脱水症状,けいれんなどがあれば全身状態が重篤と判断する9, 10)。直ちに入院し,適切な治療のために精査を行う。

全身状態が重篤でない場合

- 基本的に抗菌薬を投与せずに経過観察を行う。ただし,下記の条件を満たす症例のみ血液培養を施行後,セフトリアキソン(以下CTRX)50mg/kg1日1回の点滴静注,またはアモキシシリン60mg/kg/dayの経口投与を行う。

- 生後3~12ヶ月未満の児では体温40℃以上,または38.5℃以上かつ白血球数15,000/μl以上

- 生後12~36ヶ月の児では体温39℃以上かつ白血球数15,000/μl以上

※白血球分画が測定可能なら、好中球数10,000/μl以上を基準とする。

- 経過観察中の注意事項

- 血液培養を施行した例

- 血液培養の結果は24~48時間程度で判明する。その間は慎重に経過観察を続ける。経過中に解熱傾向がなければCRPの検査を行い,CRP値が5.0mg/dl以上であれば,血液培養の判明以前でも重症細菌感染の続発を考慮した対応を行う。なお,48時間を超えて細菌が検出された場合は起炎菌でない場合が多い11)。

以下に,血液培養が陽性になった場合の対応を示す。

- 肺炎球菌が検出された場合:発熱が続いていれば,重症細菌感染症の続発を考慮して直ちに入院治療を行う。解熱していれば,感受性のある経口抗菌薬を7日間投与し治療を終了する。

- インフルエンザ菌b型(以下,Hib)が検出された場合:発熱が続いていれば,重症細菌感染症の続発を考慮して直ちに入院治療を行う。既に解熱している場合も入院治療が望ましいが,緊急対応が可能であれば外来にてCTRX50mg/kg1日1回の点滴静注を3日間施行し,その後感受性のある経口抗菌薬を7日間投与する。Hibの場合は解熱後も重症細菌感染症が続発することがあり12),経過中に重篤な症状が出現したときには直ちに適切な対応を行う。

- その他の菌が検出された場合:髄膜炎菌が検出された場合には重症細菌感染症の続発が極めて多く13),また補体欠損等の基礎疾患を合併することが多いため14),状態のいかんにかかわらず入院治療の適応となる。サルモネラ菌や溶連菌,ブドウ球菌,モラキセラ属,b型以外のインフルエンザ菌が検出された場合には,肺炎球菌と同様の対応とする。

- 血液培養を施行しなかった例

- 6~48時間は経過観察を続け,解熱傾向がなければCRPの検査を行う。CRP値が5.0mg/dl以上であれば,重症細菌感染の続発を考慮した対応を行う。

5.解説と考察

1)ガイドラインとoccult

bacteremia

フォ-カス不明の発熱の多くはウイルス感染によるものであるが,稀にOBや重症細菌感染症の初期のことがある。OBは重症細菌感染症のなかで比較的頻度が高いため,重症細菌感染症のモデル疾患として多数の臨床研究が行われてきた。今回のガイドラインも多くはOBでの知見に基づいている。

OBは発熱を主な症状とする菌血症で,時に感冒症状や中耳炎を伴うが明らかな局所感染症状や全身状態の悪化がないものと定義されている15)。その5~15%に細菌性髄膜炎や細菌性肺炎,急性喉頭蓋炎,化膿性関節炎,骨髄炎といった重篤な局所感染が続発する16,

17)。フォーカス不明の発熱児の中で体温や白血球数,好中球数,CRP値が高いほどOBの頻度は多くなる18,

19,

20)。

OBについての最初の大規模な調査は,1973年にMcGowanら21)によって行われ,New

England Journal of

Medicineに発表された。彼らは直腸温で37.8℃以上の発熱があり,そのフォーカスが不明かつ一般状態が重篤でない小児708例について血液培養検査を行い,31例(4.4%)で有意な菌が検出されたと報告した。その大部分は発熱のみが主症状であり,特異的な所見に乏しいため診察だけで診断することはできなかった。その後,OBの一部に細菌性髄膜炎などの重症細菌感染症が続発することが明らかになり,臨床所見や検査所見とOBの関係について多くの研究がなされてきた。

1983年にDershewitzら22)は,39.5℃以上の発熱があり,全身状態が重篤でない3~24ヵ月の児について,初診時に問診や診察だけでOBを予測できるかどうかを検討した。その結果,OBが予測された110例中10例(9.1%)が血液培養陽性であったのに対し,OBではないと考えられた578例の中にも15例(2.6%)の血液培養陽性例が見つかり,事前にOBを正確に予測するのは困難であることを示した。これらの症例は血液培養の判明前には上気道炎や中耳炎と診断されており,1例で24時間後に細菌性髄膜炎が発症した。

OBを予測する検査所見に関して,1993年にBassら18)は3~36ヶ月のフォーカス不明の発熱児を診察し,①直腸温40℃以上,②直腸温39.5℃以上でかつ白血球数15,000/μl以上,のいずれかで血液培養を施行し,60例のOBを診断した。この中で,白血球数が15,000/μl未満では182名中5名(2.7%)がOBであったのに対し,白血球数が15,000/μl以上では331名中55名(16.6%)がOBであったこと,また白血球数が多くなるほどOBの割合が高いことを報告している。

OBの治療効果に関して,1994年にFleisherら23)は,CTRX50mg/kg筋肉内注射とAMPC60mg/kg経口投与の効果を比較し,CTRXによる治療が続発症を防ぐ率も高く,解熱までの時間も短いことを示した。これらの結果をもとにBaraffらは,生後3~36ヶ月のフォーカス不明の発熱では,全身状態が重篤でなくても体温が39℃以上であれば血液検査を行い,白血球数が15,000/μl以上であればOBの可能性を考えて血液培養を施行した上でCTRX50mg/kgの筋肉内注射を行うとのガイドラインを示した6)。その後,この指針は米国の救急外来で一般的に使用されてきた。

OBの起炎菌については米国では歴史的変遷があり,1990年代にHibワクチンが導入される以前には,80%は肺炎球菌,10%はHib,その他10%はサルモネラ菌,溶連菌,髄膜炎菌,B群溶連菌等であったとされている15)。しかし,現在では,Hibワクチンおよび肺炎球菌ワクチンの導入により米国ではOBの頻度そのものが大幅に減っている24,

25)。

OBの続発症の頻度は起炎菌によって大きく異なる。肺炎球菌によるものは比較的予後が良く,無治療で経過観察を行った場合でも重篤な局所感染の発症頻度は10%で,細菌性髄膜炎に限ると2%程度である15)。一方,Hibによるものは予後が悪く,細菌性髄膜炎の発症頻度は肺炎球菌のそれに比べ10倍以上である13)。起炎菌別に白血球数をみると,肺炎球菌のOBでは平均21,500/μlであるのに対し18),HibのOBでは平均15,100/μlである12)。Hibは肺炎球菌に比較し白血球数の上昇がみられにくく,白血球数15,000/μl以上の基準で検出しにくいことにも注意が必要である。

わが国においても,我々のグループはフォーカス不明の高熱71例について血液培養を行い,4例(5.6%)で肺炎球菌が検出された。検出された4例はいずれも白血球15,000/μl以上であり,15,000/μ未満の中に血液培養陽性例はいなかった26)。このように,白血球数15,000/μlの基準は日本においてもOBの検出に有効であると思われる。さらに,白血球数15,000/μl以上でフォーカス不明の発熱児175例を対象に血液培養検査を行った研究では,20例の肺炎球菌と3例のHibによるOBを診断し,Hibの1例で細菌性髄膜炎が続発した27)。OBはHibワクチン導入前の米国と同様の頻度でみられ,重症細菌感染症の原因になっていると考えられる。

2)ガイドラインの限界

①臨床所見における限界

表 Acute

Illness Observation Scales

(Reproduced with permission from Pediatrics, 70:802-809, CopyrightⒸ1982

by the AAP)

|

正常(1点) |

中程度の異常(3点) |

重度の異常(5点) |

| 泣き方 |

強くしっかり泣く

満足げで泣かない |

ぐずり泣き

泣きじゃくり |

弱々しくうめき泣く

甲高い声で泣 |

| 抱っこでの反応 |

短く泣きやむ

満足げで泣かない |

泣いたり泣き止んだり

|

泣き続ける

ほとんど反応がない |

| 起きているかどうか |

起きている

刺激ですぐ起きる |

少し開眼し起きる

長い刺激で起きる |

目覚めない

眠ってしまう |

|

皮膚色

|

ピンク |

四肢蒼白

末梢チアノーゼ |

全身チアノーゼ

大理石様 |

| 脱水の有無 |

皮膚・眼・口唇正常 |

皮膚・眼・口唇軽度乾燥 |

皮膚の緊張がなく,

眼は落ち込み口唇乾く |

| あやした時の反応 |

笑顔,すぐ反応 |

少し笑う,少し反応 |

笑わない,

表情乏しい

反応しない

|

発熱で受診する患者を診察した場合,最初に行うのは全身状態の評価である。経験ある小児科医であれば診察のみでこの評価が可能であるが,AIOS(Acute

Illness Observation Scales,表)も参考になる10)。AIOSを考案したMcCarthy28)によれば,病歴と丁寧な問診,診察によって重症細菌感染と診断できるsensitivityは90%程度であるという。臨床所見からでは10%程度は診断できないことに注意が必要である。

特にわが国では,医療機関へのアクセスが容易であるため発熱早期に受診する場合が多く,初診時に重篤な症状がみられないことが多いと思われる。もっとも重症な細菌感染症である細菌性髄膜炎についてみると,武内らの調査によれば,発病初日での症状は嘔吐が56.7%,痙攣の出現は7.5%,髄膜刺激徴候である項部硬直,Kernig徴候,あるいは大泉門膨隆のうち1つ以上を認めたのは11.1%に過ぎない。嘔吐は初期から見られることが多いが,髄膜炎に特異的な症状とは言えず,全身状態が重篤でない場合には発病初日で細菌性髄膜炎を診断するのは困難であることがわかる29)。

細菌性髄膜炎をはじめとする重症細菌感染症では,時間の経過とともに全身状態の悪化がみられる。一定の時間をおいて重症度の評価を行うことが大切であると思われる。

②検査所見からの限界

今回のガイドラインでは白血球数15,000/μl以上を抗菌薬投与の基準としている。フォーカス不明の発熱の中で白血球数15,000/μl以上は約30%であり26),この中にはOB全体の65%が含まれるが15),これらの症例に関しては予後を改善することが期待できる。

残り70%の白血球数15,000/μl未満の症例中にOBの35%が含まれるが,今回のガイドラインでは検出することはできない。しかし,この症例がOBである確率は低く,全例に血液培養を行って抗菌薬を投与するのは実際的ではない。慎重経過観察によって診断するのが最善の方法であると思われる。

3)血液検査について

指先採血のやり方

|

|

| 1、糖尿病用の採血針(ディスポのもの)で指先を穿刺する。 |

2、指を絞って、EDTA入りの毛細管で吸い上げる。 |

|

|

| 3、マイクロチューブに血液を入れる。 |

4、検査機器で血液を吸い上げる。 |

今回のガイドラインは血液データを基にして治療方針を決める必要があるが,医療費の増加や患者の負担を考慮しても血液検査によるリスク評価は必要である。現在市販されている測定機器では白血球数,CRP値のみであれば血液量は20μl程度で検査できる。糖尿病用の採血針を用いて指先や耳朶から血液を採取すれば痛みも少ない(写真)30)。なお、指先からの微量採血は静脈採血に比べ10%程度白血球数が増えることに注意が必要である。

血液培養を行う際,BACTECRの小児用ボトルを用いれば0.5~4.0mlの採血量で培養検査が可能である。培養は,特殊な場合を除き好気性菌を対象にしたものだけでよい。細菌が生えればボトル下のCO2センサーが反応し,セット後12~24時間で陽性判定ができる。

4)抗菌薬の投与方法

重症細菌感染症が疑われる場合には,抗菌薬は可能な限り経静脈投与が望ましい。経静脈投与では経口投与に比べ確実に薬剤が生体内に入り,血中濃度の上昇も迅速であるため,より優れた効果が期待できる。推奨する抗菌薬はCTRXとしたが,これは半減期が約7.5時間と長く,投与24時間後も有効血中濃度が持続でき31),外来で患者を治療する場合に頻回の投与を必要としないためである。

6.ガイドライン実施の際の注意

抗菌薬適正使用のためにもっとも必要なのは注意深い経過観察である。ガイドラインにある体温や検査値,時間はひとつの目安に過ぎない。このガイドラインによって全ての重症細菌感染症を鑑別できるわけではなく,重症細菌感染症の可能性のある児に抗菌薬の使用を限定あるいは強制するものでもない。実際の診療では患者ひとりひとりを注意深く診察し,医師の裁量によって治療を決定すべきであり,抗菌薬投与に関してもその最終的な決定権は診察医にある。

7.まとめ

従来から,発熱のほとんどはウイルス感染が原因であることが経験的にわかっていたが,日常診療でそれを実証するデータがなく,OBや細菌性髄膜炎などの重症細菌感染を恐れて発熱の児全員に経口抗菌薬を投与していた。そういった医療は耐性菌のない時代には有効であり,OBに起因する続発症を防いでいたのかもしれない。しかし,OBの主要な起炎菌である肺炎球菌やHibの耐性化が進んでおり,このままの医療を続けるのは困難である。

現在は検査機器の普及により,外来医療においても迅速に血液検査を行い発熱のリスク評価をすることが可能になった。今回のガイドラインでは生後12ヵ月未満の40℃以上の発熱児を除き,白血球数15,000/μl未満では,一般状態の悪くない限り抗菌薬を投与しないことを原則とする。

発熱のリスク評価をすることなく発熱児全員に経口抗菌薬を投与することは,いたずらに耐性菌を増やし,OBなどの重症細菌感染症の治療を困難にすることになるだろう。経口抗菌薬は,肺炎球菌のOBであれば細菌性髄膜炎のリスクをやや下げる可能性があるが32),HibのOBではその効果はなく,既に細菌性髄膜炎を起こしている場合には,かえって診断の遅れにつながり予後を悪化させる可能性も指摘されている33)。全ての発熱児に経口抗菌薬を投与することは推奨される治療ではない。

<付記>

本ガイドラインの基となったBaraffの指針は米国ではすでに過去のものとなり,対象者はHibワクチン,7価結合型肺炎球菌ワクチン(PCV-7)の未接種者に限られている。Hibワクチンの導入後には,Hibによる重症感染症はほぼ絶滅するはずである。PCV-7は肺炎球菌によるOBの約70%に効果がある34)。重症細菌感染の予防と抗菌薬の使用量を減らすために,わが国でもこれらのワクチンの早期導入が強く望まれる。両ワクチンが導入された時,フォーカス不明の発熱のガイドラインはその役割を終えると思われる。

参考文献

- 草刈 章,他. 小児科外来における上気道炎診療調査―発病72時間以内の初診患者に対する抗菌薬使用状況―. 外来小児科 2004;7:122-127

- Greenes DS, et al. Low risk of bacteremia in febrile children with

recognizable viral syndromes. Pediatr Infect Dis J 1999;18:258-261 [Medline]

- 原三千丸. 症状から見たウイルス感染症診断学. 小児内科 2005;37:31-37

- 吉村 速. 迅速診断キットの利用法. 小児内科 2005;37:38-41

- Shaw KN, et al. Prevalence of urinary tract infection in febrile young

children in the emergency department. Pediatrics 1998;102:e16 [Full

Text]

- Baraff LJ, et al. Practice guideline for the management of infants and

children 0 to 36 months of age with Fever without source. Pediatrics 1993;92:1-12

[Abstruct]

- Mazur LJ, et al. Temperature response to acetaminophen and risk of occult

bacteremia: a case-control study. J Pediatr 1989;115:888-891 [Medline]

- Torrey SB, et al. Temperature response to antipyretic therapy in children:

relationship to occult bacteremia. Am J Emerg Med 1985;3:190-192 [Medline]

- Luszczak M. Evaluation and Management of infants and young children with

fever. Am Fam Physician 2001;64:1219-1226 [Full Text]

- McCarthy PL, et al. Observation scales to identify serious illness in febrile

children. Pediatrics 1982;70:802-809 [Abstruct]

- Alpern ER, et al. Occult bacteremia from a pediatric emergency department:

current prevalence, time to detection, and outcome. Pediatrics

2000;106:505-511 [Full Text]

- Korones DN, et al. Outcome of children with occult bacteremia caused by

Haemophilus influenzae type b. Pediatr Infect Dis J 1992;11:516-520 [Medline]

- Shapiro ED, et al. Risk factors for development of bacterial meningitis

among children with occult bacteremia. J Pediatr 1986;109:15-19 [Medline]

- 原 寿郎. 免疫不全シリーズ 補体系の異常と免疫不全症. 免疫 Immunology Frontier 2001;11:179-181

- Harper MB, et al. Occult bacteremia in the 3-month-old to 3-year-old age

group. Pediatr Ann 1993;22:484,487-493 [Medline]

- Bratton L, et al. Outcome of unsuspected pneumococcemia in children not

initially admitted to the hospital. J Pediatr 1977;90:703-706 [Medline]

- Marshall R, et al. Unsuspected bacteremia due to Haemophilus influenzae:

outcome in children not initially admitted to hospital. J Pediatr

1979;95:690-695 [Medline]

- Bass JW, et al. Antimicrobial treatment of occult bacteremia: a

multicenter cooperative study. Pediatr Infect Dis J 1993;12:466-473 [Medline]

- Kuppermann N, et al. Predictors of occult pneumococcal bacteremia in young

febrile children. Ann Emerg Med 1998;31:679-687 [Medline]

- Pulliam PN, et al. C-reactive protein in febrile children 1 to 36 months

of age with clinically undetectable serious bacterial infection. Pediatrics

2001;108:1275-1279 [Full Text]

- McGowan JE, et al. Bacteremia in febrile children seen in a "walk-in"

pediatric clinic. N Engl J Med 1973;288:1309-1312

- Dershewitz RA, et al. A comparative study of the prevalence, outcome, and

prediction of bacteremia in children. J Pediatr 1983;103:352-358 [Medline]

- Fleisher GR, et al. Intramuscular versus oral antibiotic therapy for the

prevention of meningitis and other bacterial sequelae in young, febrile

children at risk for occult bacteremia. J Pediatr 1994;124:504-512 [Medline]

- Lee GM, et al. Risk of bacteremia for febrile young children in the

post-Haemophilus influenzae type b era. Arch Pediatr Adolesc Med 1998;

152:624-628 [Abstract]

- Klein JO. Management of the febrile child without a focus of infection in

the era of universal pneumococcal immunization. Pediatr Infect Dis J

2002;21:584-588 [Abstract]

- 西村 龍夫,他. 小児科外来におけるoccult bacteremiaの前方視的調査. 日児誌 2004;108:620-624 [Abstract]

- 西村 龍夫,他. 小児科開業医で経験したoccult bacteremia23例の臨床的検討. 日児誌 2005;109:623-629

- McCarthy PL. Fever. Pediatrics in Review 1998;19:401-408 [Extract]

- 武内 一,他.インフルエンザ菌・肺炎球菌髄膜炎の早期スクリーニングの可能性.日児誌 2006;110:1401-1408 [Abstract]

- 鈴江純史. 診察時にCRPとWBCを迅速測定する効果と意義. 循環器情報処理研究会雑誌 2000;15:59-64

- 西園寺克,他. Ceftriaxoneの血中遊離濃度の検討. The Japanese Journal of Antibiotics

1992;137:136-142

- Rothrock SG, et al. Do oral antibiotics prevent meningitis and serious

bacterial infections in children with Streptococcus pneumoniae occult bacteremia?

A meta-analysis. Pediatrics 1997;99:438-444 [Full Text]

- Kaplan SL, et al. Association between preadmission oral antibiotic therapy

and cerebrospinal fluid findings and sequelae caused by Haemophilus influenzae

type b meningitis. Pediatr Infect Dis 1986;5:626-632 [Medline]

- 西村 龍夫,他. 小児科外来で経験した肺炎球菌occult bacteremia症例の臨床疫学的検討. 日児誌 2008;112:973-980

[Full Text]

トップに戻る

トップに戻る