※作成しているHPソフトがとっても古いです。画面サイズによってはスライドが左右に行ったり、お見苦しいと思われます。ご容赦下さい。

現在、日本小児アレルギー学会から、小児気管支喘息のガイドラインというのが出版されており、気管支喘息はこのガイドラインにしたがって診療しなさい、、ということになっております。

実はこのガイドラインは、大きな病院に通うような、ものすごく重症な喘息の子どもさんを診療している医師が作ったものです。

そういった重症の喘息の子どもさんも一部にはいます。しかし、喘息はcommon diseaseと呼ばれるごく一般的な病気です。

ごく軽い喘息の子から、重症の子どもさんまで幅広くいます。

ここでは、ガイドラインの問題点を明らかにしたいと思います。

次のスライドへ

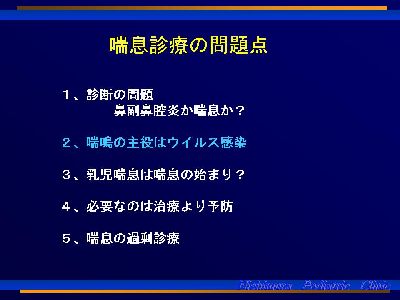

問題点を明らかにするために、次の順番でお話をします。

問題点を明らかにするために、次の順番でお話をします。まず、最初は診断の問題です。

実は、気管支喘息を正確に診断するのは極めて難しいのです。特に低年齢になればなるほどカゼとの鑑別は困難になります。

長引くカゼを喘息と誤診されている例も極めて多いのです。

なぜそうなるか、ここで説明してみます。

次のスライドへ

喘鳴というのは、息をするときにぜいぜいという音が鳴ることです。息をするときには通常は大きな音が鳴りません。というのは、一番抵抗が少なく空気が出入りできるように、空気の通り道(気道)は作られているからです。

小児科では聴診器で胸の音を聞いて喘鳴がどこから出ているものかを判断します。

左図のStridorというのは上気道からのゼイゼイ、Wheezeというのは下気道つまり気管支から下のゼイゼイです。

しかし、StridorとWheezeは明確に分けられるものではありません。

次のスライドへ

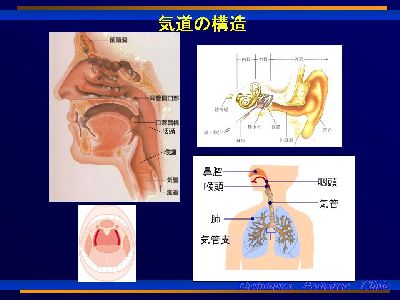

気道の構造を示します。

空気は鼻腔を通って喉頭から気管に入り、枝分かれして気管支になって、肺まで到達します。

鼻から喉頭〜気管までを上気道、気管から気管支以下を下気道と呼びます。

空気は上気道を通って下気道に入るので、感染であれ、アレルギーであれ、最初に上気道に症状が出ます。

次のスライドへ

ここで問題は、ほとんどの小児科医は、のどの視診と胸の聴診で診断するということです。

通常、のどには病変はないし、その割りに聴診ではゼイゼイ音が聴取する。だから、すぐに下気道の病変であると考えてしまうわけです。

このスライドは鼻腔所見を写真に撮ったものです。アレルギーの強い児では、見た目にも粘膜に変化が出ます。

こういった所見は、きちんと診察していれば当たり前なのですが、トレーニングを受けていない小児科医では意識することが少ないわけです。

次のスライドへ

このスライドでどの鼻腔所見が正常で、どれが異常かが分かるでしょうか?

一番左は正常の鼻腔、真ん中はアレルギー性鼻炎で粘膜が線維化を起こして白くなっているもの、右は鼻副鼻腔炎で粘膜が激しく腫れて分泌物が溜まっているものです。

鼻腔はこのように激しい所見があるし、見た目の情報も多いのです。

のどではこのような診断はできません。

次のスライドへ

これは福井の土田先生から頂いた写真です。

何が写ってるか?

鼓膜ですね。

じゃ、どっちが正常でしょう?

普段当たり前のように耳を見ている医者なら、間違えることはないと思います。

実はぜいぜいしている子どもさんの多くは中耳炎を合併しています。

中耳炎があるということは、鼻腔にも分泌物が溜まっているということです。

次のスライドへ

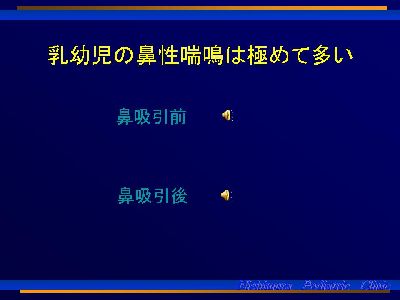

鼻腔に膿が溜まっていると聴診はどうなるか?

実はこの音は、喘息の治療を受けていた子どもさんの聴診音を録音したものです。

しかし、この音はWheezeでなく、Stridorです。鼻腔を吸引して膿を取り除くと、雑音は消えてしまいます。音

上気道の診察を十分に行わないと、このような間違いが出てきてしまうのです。

次のスライドへ

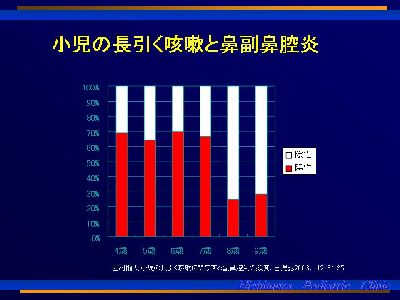

当院では、以前に咳嗽が長引いている子どもさんで、どの位の鼻副鼻腔炎が合併しているのかを、エコー検査で調べたことがあります。

低年齢ほど多く、何と7割もの子どもに副鼻腔に貯留液を認めました。

なお、割合は低年齢ほど増えます。残念ながら、エコーでは3歳未満は検査がしにくいので行っておりませんが、解剖学的には低年齢ほどカゼのウイルスが入り込みやすく、鼻副鼻腔炎が多くなるのは間違いありません。

次のスライドへ

小児科を咳や鼻で受診して、鼻副鼻腔炎を診断されたり、説明を受けることはあまりないと思います。

小児科医は研修の時に、肺炎や喘息の見方は習うのですが、鼻や耳の診察は習っていないからです。これまでの小児研修のあり方が間違っていたわけですね。

だから、小児科を受診すると、すぐに気管支炎とか喘息とか、肺炎のなりかけ?などという、下気道病変の病名が付けられることになります。小児科で過剰診療になっているのは、もともとは上気道の診察の仕方や、所見の取り方を習ってこなかった、ということから来るのだと思います。

次の問題点に移ります。

気管支喘息は発作的にぜいぜいする病気です。そして、喘息を持っている子どもさんの多くはアレルギーを持っています。

そこで、小児科医はぜいぜいする子どもさんを診ると、すぐに“アレルギーだ”と考えてしまうようです。ホントでしょうか?

最近は、1歳や2歳の子どもさんでぜいぜいする子が増えてきました。

実は小さい子どもさんのぜいぜいは、ほとんどはウイルス感染症です。

つまり、風邪の延長なのです。

どういうことでしょうか?

次のスライドへ

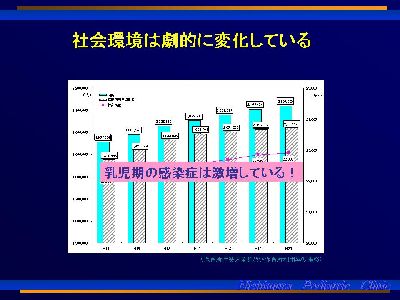

このグラフは、保育所に入っている小さい子どもさんの数をグラフにしてものです。

ものすごい右肩上がりですね。日本経済もこうだったら良いのですが。。

つまり保育所に入ってる子どもはものすごく増えているわけです。

ということは、小さいこの風邪、言い換えればウイルス感染が増えたのですね。これが小さい子のぜいぜいが増えた理由です。

アレルギーが増えたわけではないと思います。

次のスライドへ

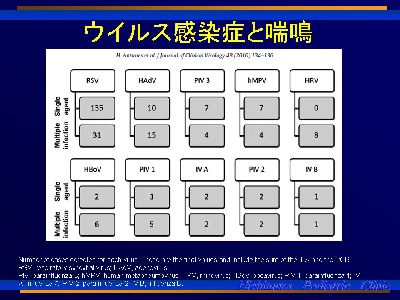

次の表はある論文から取ってきたものです。

ゼイゼイしている子どもからどのようなウイルスが検出されるかを調べたものです。

左上のRSVはRSウイルス感染症

次はアデノウイルス

PIVはパラインフルエンザウイルス

まあ、ウイルスの名前はどうでも良いですが、ここで大切なのは、現在知られているほとんどのウイルスはゼイゼイの原因になるということです。

次のスライドへ

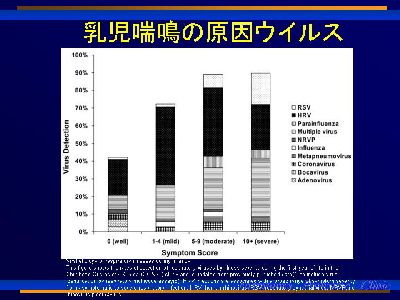

次のスライドは、1歳までの子どもさんで、ぜいぜいの強さを4段階に分けて、どのようなウイルスが検出されたかを示したものです。

4つのグラフがありますが、右に行くほど、症状がきついわけです。

右に行くほどRSウイルスが増えますね。

RSは強いウイルスで気道の奥に入る力が強いために、感染すると強いゼイゼイを起こしやすいわけです。

でも、その下の黒い部分の方が多いですね。

これは何でしょう。

HRVと書いているのが見えると思いますが、これはライノウイルスです。ライノウイルスは成人では鼻かぜの原因ウイルスですが、乳幼児ではゼイゼイの原因として最も多いものです。

次のスライドへ

]

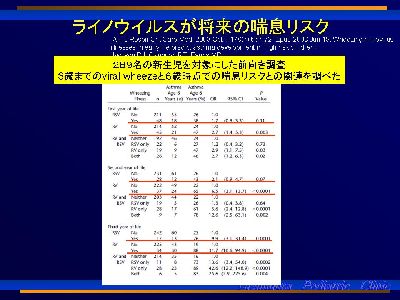

]小さい頃にゼイゼイを繰り返す子どもさんの一部は、大きくなってからもゼイゼイを繰り返します。

どういったゼイゼイの子どもさんが治りにくいのか?ウイルスから調べたデータです。

実はRSウイルスでゼイゼイする子どもは、将来それほど繰り返さないのです。

一方、ライノウイルスでゼイゼイする子どもは将来も繰り返しやすく、喘息リスクが高いと言えます。

RSはもともと強毒のウイルスなので、ゼイゼイが出ても当たり前なのですね。ライノウイルスは、それほど強くないのですが、ライノウイルスでゼイゼイする子どもは、もともとバックグラウンドに下気道感染を起こしやすい体質があるということだと思います。

次のスライドへ

このように乳幼児のゼイゼイ(喘鳴)の主体はウイルスです。カゼの延長と考えてもらって結構です。

ほとんどのウイルスは最初は鼻の粘膜に感染します。ウイルスは種類によって増殖力が違いますが、もっとも強いのはRSウイルスです。hMPVやパラインフルエンザウイルスも増殖力が強く、気道の奥にまで入りやすいウイルスです。上に出てきたライノウイルスは、毒性はそれほど強くはありません。しかし、健康な人の鼻の中にもいるので、頻繁に感染します。ウイルスに対して弱い子が感染すると、ライノウイルスが奥まで入ってしまい、喘鳴を起こします。

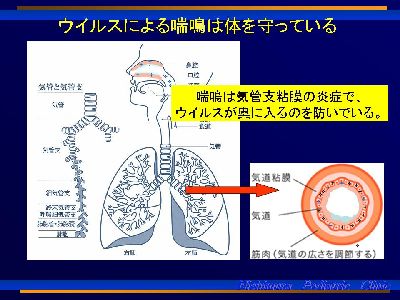

喘鳴のメカニズムですが、ウイルスが粘膜に感染すると、粘膜が防御のために腫れて、分泌物を出してウイルスを追い出そうとします。

それが気管支以下の一定以上細い気道で起こった場合、内腔が狭くなるために、喘鳴が出るわけです。

年長児から成人の気管支喘息の発作は、気管支の外側の筋肉が収縮するため起こる物です。ですので、β2刺激剤(ホクナリンやメプチン)などの気管支拡張剤を使うと筋肉がゆるむために、発作がマシになります。

しかし、年少児の喘鳴のほとんどは気管支のカゼですので、そういった治療はあまり効果がないと言えます。

特に持続型の気管支拡張剤であるホクナリンテープなどの貼付剤は、手軽だからとすぐに使われる傾向にあるのですが、気管支を広げるための神経をずっと刺激している状態になります。長く続けると、呼吸機能の低下を起こす心配があります。

ウイルスによる喘鳴は、つらいものではありますが、ウイルスが肺の奥に入れば入るほど重症化し、命に関わることさえあります。喘鳴はウイルスがそれ以上奥まで入らないように、気管支が防御してくれているために出る症状です。

なお、気管支の一番奥は細気管支と呼ばれますが、そこまでウイルスが入ってしまうと、喘鳴はほとんどなくなりますが、呼吸困難が非常に強くなります。

次のスライドへ

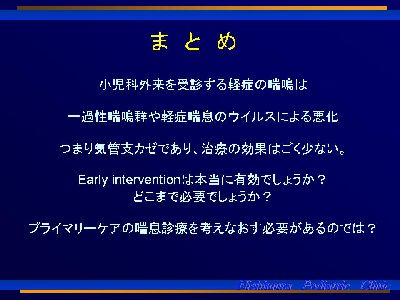

これまで述べたように、乳幼児の喘鳴のほとんどはウイルスであり、真の気管支喘息とは呼べないものです。

病名を付けるなら、喘息性気管支炎と付けるべきです。

しかし、ガイドラインでは乳児喘息という概念を提唱しています。

乳児喘息って何でしょうか?喘息の始まりなのでしょうか?

実はこの部分が、気管支喘息のガイドラインの最大の問題点です。

次のスライドへ

乳幼児はカゼ(ウイルス感染)で喘鳴を起こすことが普通にあるわけです。

特に気管が弱い体質がある子どもさんでは、RSウイルスでは特に喘鳴が強くなるし、ライノウイルスのような普通にある鼻カゼウイルスでも喘鳴が出てしまいます。

これらは全て言い換えると“気管支のカゼ”です。

しかし、何とガイドラインでは、3回以上喘鳴を繰り返せば喘息と診断しなさい!と記載されているのです。

まず、鼻副鼻腔炎で喘鳴が出る子は山のようにいます。また、気管支カゼを繰り返す子も山のようにいます。保育所に行ってると、そういったカゼを繰り返すのは当然です。しかし、それだけで喘息と診断し、長い間治療しなさい、となってしまっているのが、このガイドラインなのです。

次のスライドへ

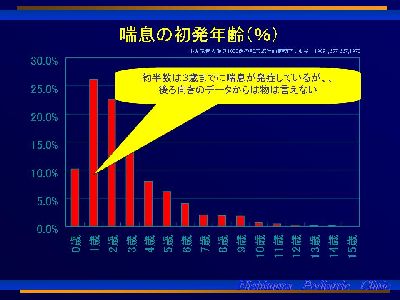

ガイドラインが乳児喘息の根拠にしているデータです。

このデータは、既に喘息と診断されて病院に通っている気管支喘息の患者のアンケート調査です。いくつくらいから喘鳴がありましたか?ということを聞いたわけです。

確かに2歳までにほとんどの気管支喘息の子どもさんは、喘鳴を経験しています。

しかし、これは既に喘息と診断された子どもさんを後から調査したものです。もともと喘鳴が出やすい体質があるのですから、1〜2歳までで喘鳴を経験するのは当然です。

逆に気管支喘息でない子どもでアンケート調査を行っても、同じように1〜2歳までに喘鳴を経験したと答える子は多いでしょう。

つまり、このグラフは何の意味もありません。こういった意味のないデータを元にしてガイドラインを作成しているのは、どう考えてもおかしいことです。

本当の問題は、1〜2歳までで喘鳴を繰り返した子どもが将来気管支喘息を発症するのか?というところです。

次のスライドへ

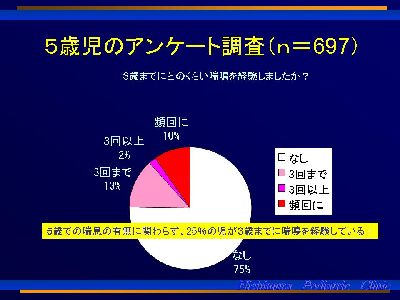

これた当院を受診した5歳児のアンケート調査です。

小さいときにゼイゼイしましたか?ということを聞いた物ですが、4人に一人は喘鳴を経験しており、約10%は何度もあったと回答しています。

つまり喘息があろうがなかろうが、この位の割合で喘鳴を経験するわけです。

次のスライドへ

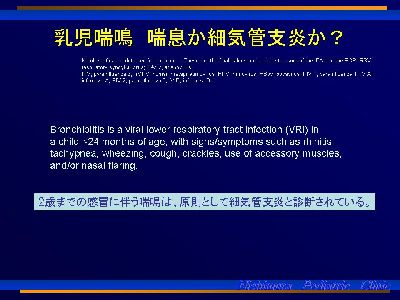

そもそも低年齢の喘鳴の診断名が日本と海外では異なります。

日本ではすぐに喘息と呼ばれますが、海外では2歳までの感冒に伴う喘鳴や呼吸困難は細気管支炎と診断されます。

海外ではそもそも乳児喘息という概念がありません。日本だけの診断名なのです。

次のスライドへ

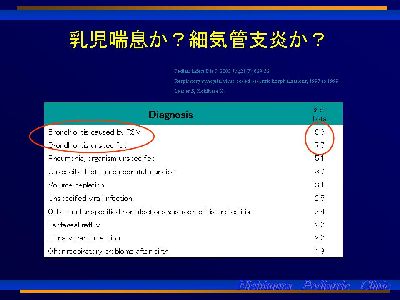

これは米国の小児の入院理由ですが、1位はRSウイルスによる細気管支炎で9.3%、2位はRSウイルスが検出されない細気管支炎が7.7%となっています。

つまり入院する理由の6人に1人は細気管支炎と診断されています。

なお、日本では医療制度が違い、病名がなかなか統一されません。

ですので、米国で細気管支炎と診断されている病態は、肺、喘息、喘息性気管支炎、等様々な病名になっていると思われます。これも混乱の原因です。

実際はどの病名でも、ウイルスによる下気道炎であり、病態は変わりません。

次のスライドへ

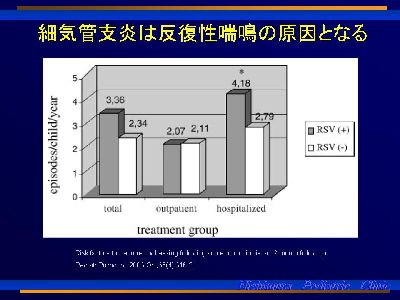

一度細気管支炎を発症すると、その子はそれからも喘鳴を繰り返すことが多いのです。

というのは、もともとウイルスが下気道に入り込みやすい体質のある子どもさんが細気管支炎を起こすからです。

このスライドでは、outpatient、つまり外来で治療した軽症の子どもより、hospitalized(入院した)子どもさんの方がその後に喘鳴の反復が見られやすいということを示しています。

特にRSウイルスで入院した子どもは、その後の喘鳴の反復回数が多いようです。

次のスライドへ

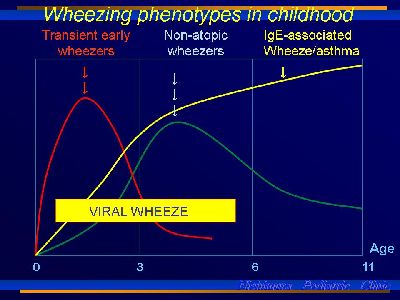

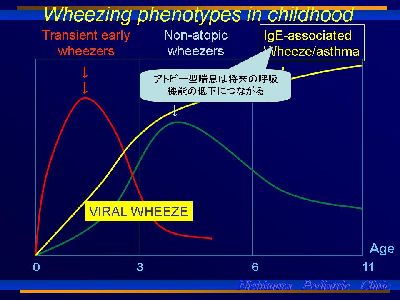

実は喘鳴を繰り返す子どもさんは、3つのパターンに分けることができます。

スライドの赤いグラフのように1〜2歳で喘鳴を繰り返す子どもは、3歳を過ぎるとほとんどは喘鳴を起こすことはなくなってきます。ウイルスに対して強くなるからです。

緑線のように4〜5歳で喘鳴がある子もいますが、小学生の間で喘鳴はなくなってきます。

黄色の線の喘鳴が真の気管支喘息です。これは年長や成人になっても喘鳴が起きることもあります。なかなかやっかいですが、現在は良い治療法があるので、それほど心配は要りません。

次のスライド

現在の日本のガイドラインでは、この赤いグラフの子どもさん(Transient early wheezers;一過性喘鳴群)に対して、治療を行いなさいということになっています。これは正しいのでしょうか?

この群はいわゆる気管支カゼであり、繰り返す細気管支炎と考えれば良いと思います。

次のスライドへ

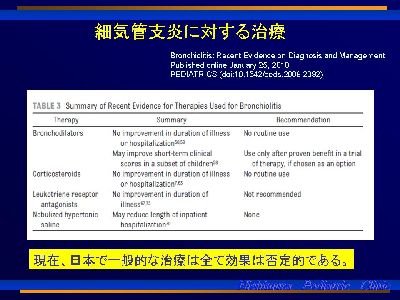

実は上記のごとく、細気管支炎は大きな健康被害の原因であるために、どのような治療が有効であるのか、徹底的に調べられています。

日本で頻繁に使われている気管支拡張剤は無効と結論が出ています。

その他、ステロイドやオノン、キプレスといったロイコトリエン拮抗剤(LTRA)も有効性は認められません。

しかし、そんな事実は無視されて、喘鳴があれば多くの薬が使われてしまうのが現状であると思われます。

次のスライドへ

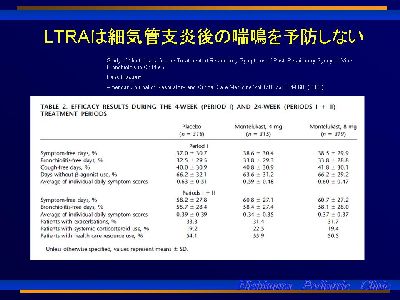

特にLTRAは長期に投薬されることが多いです。

しかし、実際には、LTRAにも細気管支炎後の反復性喘鳴を予防する効果はないのです。

LTRAで証明されているのは、真の気管支喘息がウイルス感染によって悪化するのを防ぐということです。

ということは、気管支喘息を発症してから服用すれば良いということになります。

ややこしいですが、上に書いたように、真の気管支喘息は、単に喘鳴を繰り返す子どもさんとは違います。アレルギーと関係する喘鳴が真の気管支喘息です。ですので、血液検査でアレルギーが証明されたり、明らかなアレルギー性鼻炎の所見があれば治療を開始すれば良いと思われます。

次のスライド

日本では、医療制度がフリーアクセスであり軽症でも病院を受診することが多いために、非常に多くの子どもさんが気管支喘息として治療されることになります。

次のスライド

問題は、ズバリ、小児気管支喘息ガイドラインの方向性が間違っているからです。

次のスライド

喘鳴を繰り返す子どもたちの中で、真の気管支喘息は、黄色のIgE-associated Wheeze/asthmaと呼ばれる人たちです。

この群の人たちは、長期になると呼吸機能が下がることが知られています。

喘息のガイドラインのもともとの理念は、気管支喘息の子どもを早期に発見して、治療することで、真の喘息にならないようにする、、という物です。これをEarly interventionと言います。その理念そのものは子どものためであり、素晴らしい。

次のスライド

しかし、これまで数々のTrialが行われてきましたが、小さいうちから治療を行っても、気管支喘息の発症を防ぐことはできないというのは証明されています。

気管支喘息は体質ですから、いかなる治療をもってしても、発症する子は発症してしまうわけです。

また、小さい頃の喘鳴を繰り返す子どもは真の気管支喘息を発症してしまうのでしょうか?

次のスライドへ

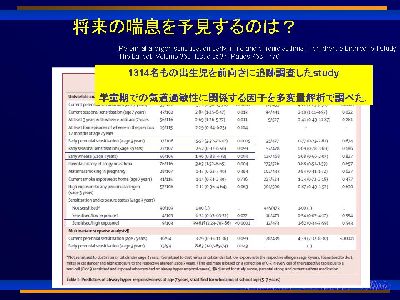

将来に喘息になるリスクにどのようなものがあるのか、数々の研究がされていますが、その中でも大規模なものを紹介します。

これは1314名もの出生児を追跡調査して、真の喘息を発症するリスクにどのようなものがあるのかを調べたものです。

日本のような医療制度ではやりにくい調査ですね。

ここでは何と、3歳までの喘鳴は、将来の気管支喘息の有意なリスクではありません。

(オッズ比 1.96 P=0.099)

それより、小さい頃から通年性の吸入性抗原(日本ではダニに代表されるもの)のアレルギーが発症する子どもの方がはるかにリスクが高いのです。(オッズ比 15.52 P<0.01)

なお、リスクが最大になるのは、吸入性抗原のアレルギーを持ち、さらに、そういった抗原が多い環境で育った子どもさんです。(オッズ比 39.6 P<0.01)

このデータは何を意味するのでしょうか?

これは、喘鳴だけでは気管支喘息を発症することはなく、気道のアレルギー性の炎症が長年続くことが、喘息を発症させやすいということです。

ということは、アレルギーをなるべく起こさないようにすることが、喘息の予防になるということです。

次のスライド

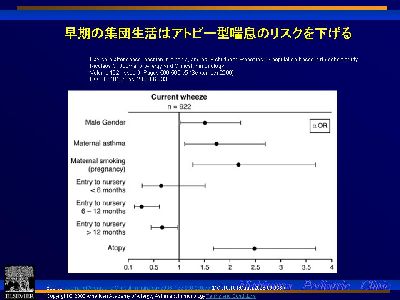

ここで面白いデータを紹介します。

今は小さい頃から保育所などで集団生活をする子どもが多いですね。

小さい頃から熱は出すし、咳、鼻、喘鳴も良く見られます。

しかし、こういう子どもは、将来に気管支喘息を起こしにくいということが分かってきました。

小さいうちからカゼを繰り返すことは、体を強くするのですね。

良く、小さいうちから咳や喘鳴が多い。この子は将来喘息にならないだろうか?なんて心配されますけど、それだけカゼを引いているなら、喘息は予防できるよ!なんて励ますことがあります。

次のスライド

次のも興味あるデータです。

気管支喘息等のアレルギー性疾患は、先進国に多く、発展途上国には少ないのです。

これは衛生仮説と言って、ある程度不潔な環境で育った方が、正常な免疫ができるからです。

ちなみに子どもの最大の免疫を作る器官は腸です。無数の腸内細菌を利用して、免疫を作るわけです。それが少ないと、リンパ球が間違ってアレルギー抗体を作ってしまいます。

抗生物質は常に過剰に投与されますが、腸内細菌を一気に殺してしまうために、免疫の発達に影響します。

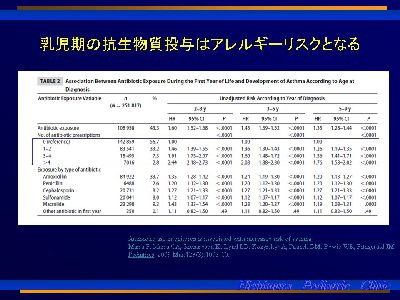

現在では、低年齢での抗生物質の投与はアレルギーの発症リスクを上げるのではないかと考えられています。

このスライドの研究では、低年齢で抗生物質を投与された回数が多ければ多いほど、アレルギーの発症リスクが上がるということを示しています。

このようにアレルギーがどうやって発症するのか、発症リスクを下げる方法もかなり研究が進んでいます。

しかし、現状のガイドラインはそういう視点では書いておらず、とにかく治療をすることを勧めているように読めます。

喘鳴のほとんどは感染によって起こるわけで、医療機関を受診するたびに抗生物質をもらっている人も多いのではないでしょうか?喘息発症のリスクを考えると逆効果と言えるかもしれません。

気管支喘息の診療では、治療することより、将来の喘息の発症リスクをどのように下げるか?という視点が必要です。

そのためには、気管支喘息の発症メカニズムを説明し、ダニを減らす方法などの生活指導が大切です。

必要なのは治療より予防であるわけです。

次のスライド

これが最後の話です。

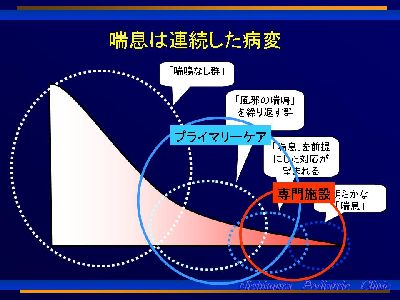

このように乳幼児の喘鳴は、特にプライマリーケアにおいて、深刻な過剰診療の状況にあると思います。

次のスライド

過剰診療と言っても、何度も呼吸困難を起こし、入退院を繰り返すような子どもさんは濃厚な治療が必要なのは当然です。治療を手抜きしないで下さい。

過剰診療になっているのは、軽い喘鳴を繰り返し、喘鳴はあっても入院するほどではないという子どもさんです。

スライドの青い丸の部分ですね。

次のスライド

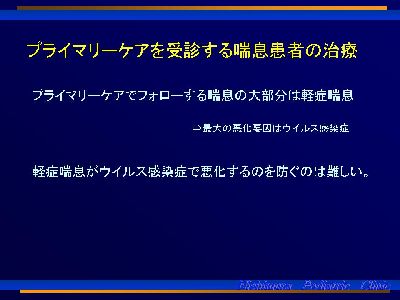

実はプライマリーケアを受診する喘息患者は、乳幼児の一過性喘鳴群と、真の気管支喘息でも、ウイルス感染症による一時的な症状の悪化を見ていることが多いのです。

こういった子どもは基本的にカゼで悪化するわけですが、そこにどのような治療を行うかは難しい問題です。

カゼに効く治療はないからです。

次のスライド

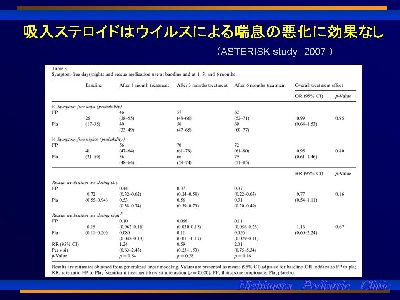

現在、気管支喘息の治療でもっとも効果があるのは、ステロイドを吸入することです。

しかし、この治療も軽症の喘息がウイルスによって悪化するのを防ぐことはできません。

なお、もっと重症の、年中症状が出ているような喘息の子どもさんには有効性は明らかです。たまにカゼを引いたときに喘鳴が出るという程度の子どもさんではステロイドの吸入は意味がないわけです。

次のスライド

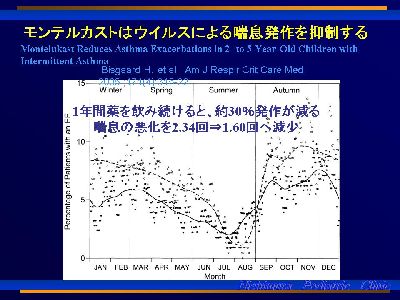

このスライドは、杏林製薬さんが必ず持ってくるデータです。

ロイコトリエン拮抗剤を1年間飲み続けると、ステロイド吸入の効果がなかった軽症喘息の発作を、有意に減らしたというものです。

ちなみに発作回数を2.34回から1.60回に30%減らすということです。1年間飲んで予防できる発作は1回未満なわけですから、治療対効果のパフォーマンスは非常に悪いということになります。

わたしは、春と秋など、喘鳴が多いシーズンだけ飲めば良いと考えています。

次のスライド

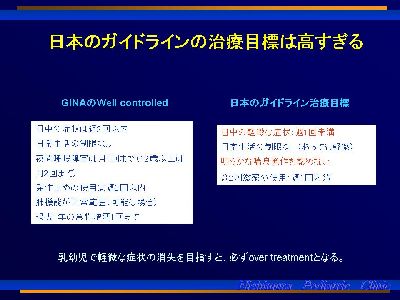

その上、日本のガイドラインの治療目標は海外の物に比べて非常に高くなっています。

日中の軽微な症状が週に1回未満であり、明らかな喘息発作はゼロにしなければいけません。

特に乳幼児はしょっちゅうカゼを引いて、様々な症状が出ます。それを早期から診断して、効く治療も満足にないのに、症状のゼロを目指せという目標になってしまっているわけです。

これではカゼを引くたびにどんどん治療が上乗せされてしまい、過剰診療は避けられません。

小児アレルギー学会は、子どもはカゼを引く、という当たり前の事実を無視されているのでしょうか?

その上、早期に治療しないと喘息になる、ということを主張すれば、保護者の負担は大変です。

次のスライド

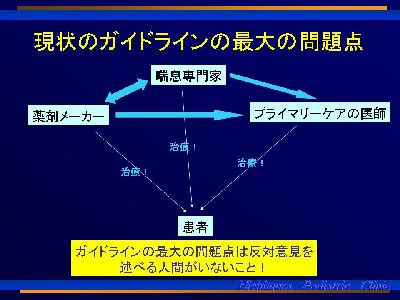

どうしてこうなっちゃったかと言うと、現状のガイドラインは反対意見を述べる人がいないからです。

そういったガイドラインや専門家の意見を持って、薬剤メーカーがプライマリーケアの医療機関で治療するように働きかけます。

多くの講演会でもそうでしょう。

これは非常にまずい状況です。

次のスライド

これが最後のスライドです。

現状の小児喘息ガイドラインは、プライマリーケアの現場では使うには問題がありすぎるのです。

専門家だけで作っているガイドラインならではの問題点を抱えているわけです。

以上です。ご静聴ありがとうございました。